Aktuelle Projekte im Forschungsschwerpunkt Management und Entwicklung Ländlicher Räume

Flüssig-Ei vom Biolandhof in die Großküche [FEBiG] mehr weniger

Mittelgeber/Projektträger:

- Europäische Innovationspartnerschaft "Landwirtschaftliche Produktivität und Nachhaltigkeit" (EIP-AGRI)

- Europäischer Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER)

- Ministerium für Ernährung, Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg (MLR)

Laufzeit:

07.02.2023 – 31.12.2024

Projektverantwortung:

Prof. Dr. Jens Poetsch

Projektpartner:

- Hofgut Martinsberg Landwirtschaft

- nearbuy GmbH

- Ingenieurbüro für Hygiene und Qualitätsmanagement Karin Wanzel

- Xäls eG – Ökologische Genossenschaft Neckar-Alb

- b2 Bio pur GmbH

- Ernährungsrat Region Tübingen und Rottenburg e.V.

- Biolandhof Groner

- Vollkonbäckerei Berger

- Hofgut Martinsberg Vertriebs GbR

Projektmitarbeiter/innen:

Tim Hakenberg

Beschreibung:

Problemstellung

Die Nachfrage nach frischen Bio-Eiern schwankt im Jahresverlauf erheblich. Ein Huhn legt mindestens jeden zweiten Tag ein Ei, egal wie hoch die Nachfrage ist. Da es sich um frische Lebensmittel handelt sind sie begrenzt lagerfähig und es entstehen saisonale Ei-Übermengen. Momentan wird das Problem "gelöst", in dem wertvolle Bio-Eier auf dem konventionellen Markt unter den eigenen Produktionskosten abgesetzt werden müssen. Die Flüssig-Ei-Industrie kann Ei-Übermengen und B-Ware von Landwirten zu Dumpingpreisen einkaufen. Effektiv subventionieren Landwirte eine günstige Flüssig-Ei-Produktion und machen dadurch Verluste.

Lösungsansatz

Die nicht-vermarktbaren Eier werden direkt auf dem Hofgut Martinsberg (Rottenburg) zu Flüssig-Ei verarbeitet, damit haltbar gemacht und können von den Bäckereien, Kantinen und Restaurants sowie Nudelmanufakturen direkt und regional vom Biohof bezogen werden. Dafür wird auf dem Hof eine flexible, hygienische, ressourcenschonende Herstellungsmöglichkeit von pasteurisiertem Flüssig-Ei als Demonstration entwickelt und an nicht-vermarktbaren frischen Eiern von zwei Bioland-Betrieben getestet.

Ziele

- Gestaltung regionaler, resilienter Wertschöpfung vom Frisch-Ei zum Flüssig-Ei

- Aufbau einer Vermarktungsalternative für nicht-vermarktbares Frisch-Ei

- Schaffung einer regionalen Beschaffungsmöglichkeit von hochwertigem Bioland Flüssig-Ei für Verarbeitungsbetriebe, Kantinen & Restaurants

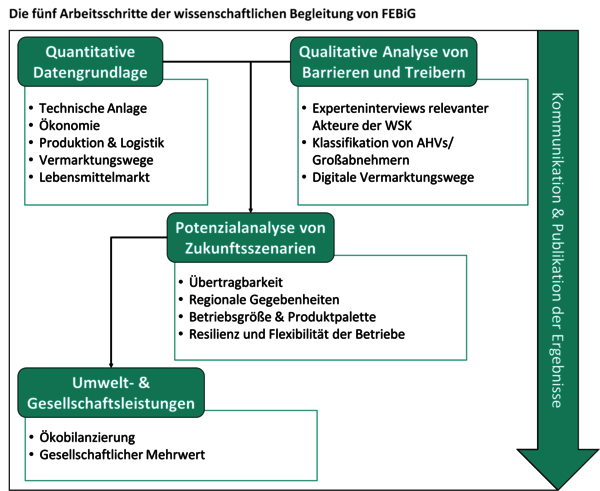

Wissenschaftliche Begleitung durch die HFR

Forschungsfragen:

- Was sind fördernde und hindernde Faktoren einer verstärkten hofeigenen Wertschöpfung biologischer Produkte und deren lokalen Vermarktung an Großküchen, speziell am Beispiel des Flüssig-Ei aber auch weiterer relevanter Produkte?

- Welches Potenzial bietet eine Ausweitung hofeigener Verarbeitungsanlagen und die lokale Vermarktung an Großküchen für die ländliche Entwicklung, landwirtschaftliche Transformation hin zu mehr Ökolandbau, Umwelt und Gesellschaft und wie kann dieses erreicht werden?

Output: Ein Praxisleitfaden zur Gewährleistung, dass Projektergebnisse bestmöglich auf andere Betriebe, Regionen und Produkte übertragen werden können.

Projektwebsite:

Klimaschutzmaßnahmen in Burundi und Optimierung der dortigen Agroforstaktivitäten von kaffee-anbauenden Kleinbauernfamilien [Klibuka] mehr weniger

Mittelgeber/Projektträger:

Staatsministerium Baden-Württemberg/Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg - Gefördert durch Mittel des Landes Baden-Württemberg

Laufzeit:

01.12.2022 - 31.12.2024 (mit gepl. Verlängerung bis Ende 2027)

Projektverantwortung:

Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle

Prof. Dr. Sebastian Hein

Projektpartner:

Université du Burundi, Faculté d’Agronomie et Bio-Ingenierie (FABI)

WeltPartner eG

Projektmitarbeiter/innen:

M.Sc. Jannis Bahnmüller

Beschreibung:

Kaffeeanbau in Agroforstsystemen ist eine der effektivsten Maßnahmen, um auf den winzigen Flächen der burundischen Kleinbauernfamilien den Ertrag nachhaltig zu erhöhen, die Ernährungssicherheit, den Klimaschutz und die Biodiversität zu verbessern sowie die wichtigen Ressourcen Boden und Wasser zu schützen. Im Rahmen der Vorgängerprojekte wurden bereits auf den Parzellen von über 10.000 Kleinbauernfamilien in 18 Kooperativen der burundischen Organisation COCOCA nahezu 300.000 Bäume und Bananenstauden gepflanzt und sowohl durch natur-, als auch gesellschaftswissenschaftliche Forschung begleitet. Der Projektpartner Weltpartner eG wird die Umstellung auf Agroforstanbau nun auf letztendlich 36 Kooperativen ausweiten.

Die wissenschaftliche Begleitforschung fokussiert sich auf folgende Schwerpunkte:

- Anlage einer Versuchsfläche zu kontrollierten Messungen und Untersuchungen

- Klimaschutzmaßnahmen durch CO2-Speicherung und waldbauliche Leistungen von Schattenbäumen

- Natürliche Insektizide zur Bekämpfung der Anthestia-Wanze im Kaffeeanbau

- Agroökonomische Aspekte zur Verbesserung der sozio-ökonomischen Situation und der Ernährungssicherheit der Kleinbauernfamilien

Coffee production in agroforestry systems is a highly effective measure to sustainably increase yields, improve food security, foster climate and biodiversity protection and safeguard the important resources soil and water, on the tiny plots of Burundian smallholder families. In the course of the previous projects, almost 300,000 trees and banana plants have been planted on plots of more than 10,000 smallholder families in 18 cooperatives of the Burundian organisation COCOCA. This was acompanied by both natural and social science research. The project partner Weltpartner eG will ultimately extend the shift to agroforestry cultivation to 36 cooperatives.

The accompanying scientific research focuses on the following main areas:

- Establishment of an experimental plot for controlled measurements and research

- Climate protection measures through CO2 sequestration and forestry services of shade trees.

- Natural insecticides for the control of the Anthestia bug in coffee production.

- Agro-economic aspects to improve the socio-economic situation and food security of smallholder families.

Links:

www.hs-rottenburg.net/forschung/projekte-schwerpunkte/agroforstprojekt-burundi/

Energieeinsparungen im Laborgebäude durch technische Optimierung und Verhaltensänderung der Nutzer*innen mit Hilfe eines Reallabors [EnergyReal] mehr weniger

Mittelgeber und Projektträger:

Dieses Projekt wird gefördert von der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg in Projektträgerschaft des DLR Projektträger

Laufzeit:

01.03.2023 – 28.02.2025

Projektverantwortung:

Prof. Dr. Steffen Bold

Projektmitarbeiter*innen:

B.Sc. Lukas Baur

Beschreibung:

Im Rahmen des Umweltmanagementsystem EMAS (Eco Management and Audit Scheme) werden an der HFR bereits Umweltkennzahlen erfasst und ausgewertet. Mit Hilfe dieses Managementsystem konnte das Zentrallabor als Großverbraucher identifiziert werden. Im Jahr 2021 entfallen ca. 35 % des gesamten Stromverbrauchs und 25 % des gesamten Wärmebedarfs auf das Laborgebäude. Der hohe Energiebedarf von Laborgebäuden lässt sich auch an anderen Hochschulen beobachten.

Ziel von „EnergyReal“ ist es deshalb, Maßnahmen zu identifizieren, die den Energiebedarf von Laborgebäuden an Hochschulen nachhaltig und dauerhaft reduzieren.

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen neben technologischen Innovationen auch Veränderungen von Verhalten und Einstellung im Sinne von sozialen Innovationen umgesetzt werden. Ein besonders Format dieser transdisziplinären Forschung sind Reallabore, in denen entsprechende Innovationen entwickelt, getestet und etabliert werden können. Im Rahmen dieses Projekts wird das Zentrallabor der Hochschule für Forstwirtschaft als Reallabor betrachtet. Nach einer detaillierten Aufnahme des energetischen Ist-Zustandes und den arbeitsschutzrechtlichen Anforderungen werden Ansätze entwickelt und umgesetzt, mit denen die Labormitarbeitenden zu energiebewusstem Verhalten bei der Nutzung von Laborräumen und –geräten motiviert werden sollen.

Die im Forschungsprojekt gewonnenen Erkenntnisse und Ergebnisse werden anschließend in einem Leitfaden zusammengefasst und anderen Hochschulen und Universitäten zur Verfügung gestellt. Als Multiplikatoren für die Verbreitung der Projektergebnisse sind das Amt für Vermögen und Bau und die Klimamanager*innen der Hochschulen und Universitäten vorgesehen.

Das Projekt wird gefördert im Rahmen von „Klimaschutz am Campus“, einem Programm der Klimaschutzstiftung Baden-Württemberg.

Links:

Bridging the Digital Gender Gap – Ressourcenmanagement Wasser digital und gendersensibel mehr weniger

Bridging the Digital Gender Gap – Resource management water digital and gender sensitive

Projektträger:

Über das Baden-Württemberg-STIPENDIUM

Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM fördert den internationalen Austausch von qualifi¬zier¬ten Stu¬dierenden und jungen Berufstätigen. Seit 2001 konnten über 25.000 junge Menschen aus Baden-Württemberg Auslandserfahrungen sammeln bzw. junge Menschen aus dem Ausland konnten einige Zeit in Baden-Württemberg verbringen. Jedes Jahr werden rund 1.500 Stipendien im Rahmen des Baden-Württem¬berg-STIPENDIUMs vergeben.

www.bw-stipendium.de

Das Programm Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Studierende – BWS plus

Mit dem Programm BWS plus unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung innovative Kooperationen von Hochschulen mit anderen internationalen Institutionen. Das mit jährlich ca. 1,2 Million Euro dotierte Programm wird seit 2011 ausgeschrieben. Seitdem wurden mehr als 100 BWS plus-Projekte an baden-württembergischen Hochschulen unterstützt.

Die Baden-Württemberg Stiftung

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Würt¬tem¬berg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verant¬wortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger. www.bwstiftung.de

Laufzeit:

01.01.2022 – 31.12.2024

Projektverantwortung:

Prof. Dr. Matthias Friedle (Leitung)

Prof. Dr. Heidi Megerle

Projektpartner:

Ndejje University (NDU) – Uganda

University of Ghana (UG) – Ghana

Jimma University (JU) - Äthiopien

Projektmitarbeiter/innen:

B.Sc. Nina Schäfer (schaefer@hs-rottenburg.de)

Beschreibung:

Wasser ist eine der wichtigsten und gleichzeitig eine der gefährdetsten Ressourcen. Digitale Lehr-, Lern- und Multiplikatormedien, internationale Kooperationen und die ausreichende Berücksichtigung der besonderen Rolle der Frauen bei der Sicherstellung eines nachhaltigen Ressourcenmanagements Wasser sind essentielle Aspekte um die globalen Wasserprobleme erfolgreich angehen zu können. Im Projekt „Bridging the Digital Gender Gap“ werden drei aktuelle BWS plus Projekte mit speziellem Wasserbezug auf innovative Weise verknüpft, um die in einer zunehmend digitalisierten Welt wachsenden Geschlechter(un-)gleichheiten zu überbrücken. Über virtuelle Plattformen erarbeiten Studierende aus allen vier Ländern zuerst gemeinsam eine Baseline-Studie, um dann in jedem Land den jeweiligen Fachfokus (Trinkwasser, Abfall, Abwasser) in Bezug auf Gender und Digitalisierung zu vertiefen. Vor Ort werden hierbei verschiedene digitale Medien entwickelt, die als Lehr-, Lern- und Multiplikatormedien genutzt werden können. Die gemeinsame Erarbeitung virtuell und in Präsenz (Blended Learning) fördert die digitale Kompetenz und den Süd-Süd-Nord Wissenstransfer. Eine umfangreiche Einbindung von Frauen, wo immer möglich, und eine gendersensible Ausgestaltung eröffnet neue Blickwinkel auf die besondere Rolle der Frau für ein nachhaltiges Management der Ressource Wasser.

Water is one of the most important and at the same time one of the most endangered resources. Digital teaching, learning and educational tools, international cooperation and adequate consideration of the special role of women in ensuring sustainable water resource management are essential aspects for successfully addressing global water problems. In the project "Bridging the Digital Gender Gap" three current BWS plus projects with special reference to water are linked in an innovative way to bridge the growing gender (in)equality in an increasingly digitalized world. Using virtual platforms, students from all four countries will first work together on a baseline study and then deepen the respective subject focus (drinking water, waste, wastewater) in each country in relation to gender and digitalization. Various digital media will be developed on site that can be used as teaching, learning and educational tools. The joint development virtually and in person (blended learning) promotes digital competence and the South-South-North knowledge transfer. Extensive involvement of women wherever possible and a gender-sensitive design opens up new perspectives on the special role of women for sustainable management of water as a resource.

Die Bedeutung von Maisfeldern als Lebensraum für Vögel im Sommer und Herbst – eine Raumnutzungs- und Ressourcenanalyse unter Berücksichtigung des Landschaftskontextes [MaisLe] mehr weniger

The importance of maize fields as a summer and autumn habitat for birds – a spatial and resource utilization analysis with respect to the landscape configuration.

Projektträger:

DFG

Laufzeit:

1.4.2022 – 31.3.2025

Projektverantwortung:

Prof. Dr. Thomas Gottschalk

Projektpartner:

Ralf Dittrich, Eurofins Agroscience

Projektmitarbeiter/innen:

M.Sc. Mirjam Rieger

Jahresberichte:

- Bericht zum bundesweiten Projekt ‘Vogelfang im Maisfeld’ - Ergebnisse 2022

- Bericht zum bundesweiten Projekt ‘Vogelfang im Maisfeld’ - Ergebnisse 2023

Beschreibung:

Ziel des Projektes ist es, erstmals belastbare Daten zur Bedeutung des Maisanbaus als Lebensraum für Singvögel im Sommer und Herbst zu erheben. Hierbei soll herausgefunden werden, ob in Abhängigkeit von der Landschaftskonfiguration (Anteil an Maisanbaufläche und Flächenanteil an gehölzbestandenen Flächen der Umgebung) Maisfelder für Vögel förderlich oder nachteilig sind. Im geplanten Projekt soll dies über einen innovativen Ansatz erfolgen, bei dem sowohl ein Netz an ehrenamtlich tätigen Fachkräften als auch ProjektmitarbeiterInnen deutschlandweit Daten zu Vögeln in Maisfeldern erheben und ebenso ein automatisiertes Telemetriesystem zum Einsatz kommt.

Aufgrund seines hohen physiologischen und thermischen Brennwertes wird Mais als Nahrungs- und Futtermittel und zunehmend zur Strom- und Wärmegewinnung in Biogasanlagen angebaut. Letzteres hat dazu geführt, dass mittlerweile auf 7,6 % der Gesamtfläche Deutschlands Mais angebaut wird. Maisfelder werden für die Biodiversität überwiegend negativ bewertet. Einzelstudien legen aber nahe, dass Maisfelder im Sommer und Herbst als Habitat von Vögeln genutzt werden und sie diese möglicherweise auch als wichtige Nahrungsressource nutzen. Allerdings lassen diese Studien aufgrund der kleinen Stichprobe bisher keine generellen Aussagen zu. Ebenso wurde bisher nicht untersucht, welchen Einfluss die Landschaftsumgebung auf das Vorkommen von Vogelarten in Maisfeldern hat und welche Interaktionen bei den Vögeln zwischen Maisfeldern und anderen Lebensräumen bestehen. Daher soll die Erfassung der Anzahl der Arten und Individuen sowie der Aufenthaltsdauer von Vögeln in Maisfeldern hierbei mit standardisierten Netzfängen zwischen August und Oktober erfolgen. Mittels Fang-Wiederfang-Methode können Daten zur Gewichtsveränderungen von Vögeln in Maisfeldern erhoben und damit Aussagen zu einer möglichen Veränderung der Fitness der Vögel gemacht werden. Ergänzend soll die Verfügbarkeit von Nahrung in Maisfeldern für Vögel durch die Erfassung der Arthropoden-Biomasse ermittelt werden. Diese Daten sind notwendig, um wichtige Rückschlüsse zur Attraktivität und damit zur Bedeutung des Maisfeldes als Habitat und Rastlebensraum für Vögel ziehen zu können. Um die exakte Nutzungsdauer von Vögeln in Maisfeldern und mögliche Interaktionen zwischen Maisfeldern und angrenzenden Lebensräumen herauszufinden, soll erstmals eine Raumnutzungsanalyse von ausgewählten Vogelarten mit Hilfe der automatisierten Radiotelemetrie durchgeführt werden. Hiermit können zeitliche Nutzungsmuster und Habitatpräferenzen der Vögel im Mais ermittelt werden. Aufgrund der Ausweitung des Maisanbaus in den letzten Jahren sind die Ergebnisse des Projektes von großer gesellschafts- und umweltpolitischer Relevanz. Sie können die Grundlage sein, um dessen Bedeutung für Vögel und damit für einen wichtigen Teil der Biodiversität zu bewerten. So sollen Schwellenwerte zum maximalen Flächenanteil des Maisanbaus in einer Region aufgezeigt werden bis zu denen die Biodiversität profitiert.

The aim of this project is to provide significant data on the importance of maize as a habitat for birds in summer and autumn. Additionally, for the first time the project will analyse the effect of the landscape (especially the percentage covered with maize and of wooded areas) surrounding the maize fields on bird abundance in maize. The innovative approach of the project will be based on a network of volunteers and project staff members, which will record bird data in maize fields on a national scale and by using an automatic radio‐tracking system.

Providing food and biomass for energy production for an expanding population, while at the same time maintaining biodiversity, is a global challenge for agriculture. In Germany, policies to accelerate the uptake of renewable energy technologies have supported the cultivation of maize for biogas production. This has led to the fact that 7.6% of the total German land is cultivated with maize. Most studies show that maize fields are of minor importance for biodiversity. However, the results of the few studies investigating the use of maize as a habitat by birds suggest that maize fields might be an important habitat and food resource for birds during summer and autumn. Still, no general conclusion can be drawn, as those studies are based on a low number of sample sites. Furthermore, the influence of the surrounding landscape on the occurrence of bird species in maize and the interactions between maize fields and other habitats have not been taken into consideration. Therefore, in the project the number of bird species and individuals resting and the time birds spend in the maize field will be recorded by a constant effort mist-netting approach between August and October. Changes of the birds’ weight and physical condition will be determined by using the capture-recapture method. In addition, food resource availability for birds in maize fields will be sampled by determining the arthropod biomass.

Such information is essential to draw conclusions on the attraction and importance of maize fields as a habitat and stopover site for birds. To obtain data on the exact daily home ranges of birds in the maize fields, as well as on the potential interactions between maize fields and surrounding habitats, a spatial analysis of selected birds’ activity using an automatic radio-telemetry system will be conducted. This analysis will provide detailed information on the temporal and spatial utilization patterns of maize fields by birds. Due to the large global increase of maize cultivation, the results of the project are of high relevance for environmental and socio-economic policies. Results can be used to determine the importance of maize fields as a habitat for birds and hence a major component of biodiversity. Through this research, maize cover thresholds in terms of increasing biodiversity and bird abundance can be quantitatively defined.

Download:

Studierende gestalten Lehre – Community based Education im Abwassersektor mehrweniger

Students create education – Community based Education in the wastewater sector

Projektträger:

Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Studierende – BWS plus, ein Programm der Baden-Württemberg Stiftung

Über das Baden-Württemberg-STIPENDIUM

Das Baden-Württemberg-STIPENDIUM fördert den internationalen Austausch von qualifizierten Studierenden und jungen Berufstätigen. Seit 2001 konnten über 20.000 junge Menschen aus Baden-Württemberg Auslandserfahrungen sammeln bzw. junge Menschen aus dem Ausland konnten einige Zeit in Baden-Württemberg verbringen. Jedes Jahr werden rund 1.500 Stipendien im Rahmen des Baden-Württemberg-STIPENDIUMs vergeben. www.bw-stipendium.de

Das Programm Baden-Württemberg-STIPENDIUM für Studierende – BWS plus

Mit dem Programm BWS plus unterstützt die Baden-Württemberg Stiftung innovative Kooperationen von Hochschulen mit anderen internationalen Institutionen. Das mit jährlich ca. 1,2 Million Euro dotierte Programm wurde 2011 zum ersten Mal ausgeschrieben. Seitdem wurden mehr als 90 BWS plus-Projekte an baden-württembergischen Hochschulen unterstützt.

Die Baden-Württemberg Stiftung

Die Baden-Württemberg Stiftung setzt sich für ein lebendiges und lebenswertes Baden-Württemberg ein. Sie ebnet den Weg für Spitzenforschung, vielfältige Bildungsmaßnahmen und den verantwortungsbewussten Umgang mit unseren Mitmenschen. Die Baden-Württemberg Stiftung ist eine der großen operativen Stiftungen in Deutschland. Sie ist die einzige, die ausschließlich und überparteilich in die Zukunft Baden-Württembergs investiert – und damit in die Zukunft seiner Bürgerinnen und Bürger. www.bwstiftung.de

Laufzeit:

01.01.2021 – 31.12.2023

Projektverantwortung:

Prof. Dr. Matthias Friedle

Projektpartner:

Jimma University (JU) – Jimma Institute of Technology (JIT)

Projektmitarbeiter/innen:

B.Sc. Nina Schäfer (Schaefer@hs-rottenburg.de)

Beschreibung:

Die äthiopische Regierung verfolgt das ambitionierte Ziel, eines der wirtschaftlich stärksten Länder Afrikas zu werden und investiert deshalb neben der Trinkwasserversorgung vor allem auch in die Abwasserentsorgung. Investitionen in den Abwassersektor finden allerdings nur in größeren Städten statt, während ländliche Regionen und bildungsschwache Bevölkerungsschichten nicht von den Maßnahmen profitieren. Während in Äthiopien ca. jeder dritte Einwohner Zugang zu sauberem Trinkwasser hat, liegt die Verfügbarkeit von Sanitäranlagen nur bei etwa 20%. Die Kooperation zwischen der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg und der Jimma University in Äthiopien setzt genau hier an und hat zum Ziel, nachhaltige und an die kulturellen und sozialen Bedürfnisse der Benutzer angepassten Lösungen für die mangelnde Abwasserentsorgung und unzureichende Sanitär-und Hygienesituation zu finden. Durch die Ausbildung von Mitgliedern des Student Clubs an der Jimma University (JU) zu WASH-Trainern (WASH = Water, Sanitation and Hygiene), Hygieneworkshops an Schulen und in Communities, die gemeinsame Entwicklung und Durchführung von englischsprachigen Wahlpflichtfächern zu Abwasserthemen, den pilothaften Bau einer Pflanzenkläranlage sowie den Bau von Pilot-Trockentoiletten an (Grund)schulen, soll lokales Know-how bei Studierenden und in den Communities aufbaut werden. Die Vernetzung mit dem laufenden BWS plus-Projekt der HFR in Uganda (Ndejje University) setzt zudem einen wechselseitigen und langfristigen Süd-Süd-Wissenstransfer in Gang, von dem alle beteiligten Hochschulen sowie Communities profitieren werden.

The Ethiopian government is following the ambitious goal of becoming one of the economically strongest countries in Africa and is therefore investing not only in drinking water supply but also in wastewater management. However, investments in the wastewater sector only take place in larger cities, while rural areas and poorly educated population groups do not benefit from these measures. While approximately every third inhabitant in Ethiopia has access to clean drinking water, the availability of sanitation systems is only about 20%. The cooperation between the University of Applied Forest Sciences in Rottenburg and the Jimma University in Ethiopia focuses precisely on this issue and intends to find sustainable solutions for the lack of wastewater disposal and the inadequate sanitation and hygiene situation, which are adapted to the cultural and social needs of the users. By training members of the Student Club at Jimma University (JU) as WASH trainers (WASH = Water, Sanitation and Hygiene), conducting hygiene workshops at schools and in communities, developing and implementing joint elective courses in English on sanitation topics, constructing a pilot constructed wetland and building dry toilets at (primary) schools, local know-how will be developed among students and in the communities. In addition, collaboration with the ongoing BWS plus project of the HFR in Uganda (Ndejje University) will initiate a mutual and long-term South-South knowledge transfer from which all participating universities and communities will benefit.

Der Pioniergarten – Das regionale Gründungsnetzwerk [Pioniergarten] mehr weniger

EXIST-Potentiale Verbundvorhaben Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg/Hochschule Reutlingen

Projektträger:

Laufzeit:

01.04.2020 bis 31.03.2024

Projektverantwortung:

Prof. Dr. Steffen Abele - Professur Ökonomie ländlicher Räume und Gründungsberater an der HFR

Projektpartner:

Hochschule Reutlingen (https://www.reutlingen-university.de/home/)

Netzwerk aus Akteuren aus der Wirtschaft und dem Bereich Gründungen der Region Neckar-Alb.

Dazu zählen unter anderem:

- Die IHK Reutlingen

- Das Gründerzentrum Rottenburg

- Der INNOPORT Reutlingen

- Das Social Impact Lab Stuttgart

Projektmitarbeiter/innen:

M. A. Katharina Díaz Méndez

Dipl.-Betriebswirtin (FH) Sandra Geiger-Hertkorn

B. Sc. Lorena Jockenhöfer

Beschreibung:

Der „Pioniergarten“ ist ein Zusammenschluss von Gründungsaktivitäten der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg und der Hochschule Reutlingen.

Hauptziel ist es, ein regionales Gründungsnetzwerk auszubauen und besonders Gründungen aus dem Hochschulbereich in der Region Neckar-Alb zu stärken. Essentiell ist dabei die Schließung von verschiedensten Kooperationsformen.

Ein wesentliches Teilziel, für welches hauptsächlich die Hochschule Rottenburg verantwortlich ist, ist es, Nachhaltigkeit in allen Gründungsvorhaben zu fördern.

GründerInnen aus beiden Hochschulen, aber auch aus der Region Neckar-Alb, sollen eine Anlaufstelle bekommen, über die sie Zugang zu gründungsrelevanter Unterstützung und allen dazu notwendigen Ressourcen erhalten können.

Die Teilprojekte des „Pioniergartens“ teilen sich wie folgt auf:

Teilprojekt 1: Vernetzung der Akteure

Teilprojekt 2: Vernetzung mit ExpertInnen – Aufbau eines hochschulübergreifenden Mentoring-Netzwerks

Teilprojekt 3: Vernetzung der Angebote

Teilprojekt 4: Nachhaltigkeit als Querschnittsziel verankern

Wichtige zu erreichende Meilensteine sind unter anderem:

- Aufbau einer Webpräsenz des „Pioniergartens“

- Initiierung eines „Nachhaltigkeitskompasses“ zur Selbstreflexion und Erfassung des Status Quo von potenziellen GründerInnen

- Einrichtung eines „Gründerkompasses“ für neue Start-Ups aus der Region

- Start eines Coaching- und Mentoring-Programms für interessierte GründerInnen

- Durchführung mehrerer Workshops, u.a. mit dem Schwerpunktthema Nachhaltigkeit und dem Ziel der Vernetzung