Agroforstprojekt Burundi

1.1 Zusammenarbeit mit Burundi

Die HFR arbeitet mit Burundi seit 2011 eng zusammen. Bereits damals wurde ein Memorandum of Understanding mit der Université du Burundi unterzeichnet. Von 2014 bis 2019 lief das von der Baden-Württemberg Stiftung geförderte Projekt zum Auf- und Ausbau der Kooperation der HFR mit der Université du Burundi in Bujumbura. Zwischen 2019 und 2021 wurde das vom Staatsministerium Baden-Württemberg und dem Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Baden-Württemberg geförderte Projekt „Begleitforschung zum Aufbau von Agroforstsystemen in Burundi“ durchgeführt. Die Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) übernahm hierbei die Projektkoordination. Das MLR (Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg) förderte zusätzlich im Zeitraum von Oktober 2021 bis Dezember 2022 das Projekt „Living Income“.

Von 2022 bis Ende Januar 2025 folgte das Projekt „Klimaschutzmaßnahmen in Burundi und Optimierung der dortigen Agroforstaktivitäten von kaffee-anbauenden Kleinbauernfamilien“, das vom Staatsministerium Baden-Württemberg gefördert wurde.

Im Februar 2025 startete das neue Projekt „Klimaschutz und Klimaanpassung durch Kaffeeagroforstanbau von Kleinbauernfamilien in Burundi“ das bis Dezember 2026 vom Staatsministerium Baden-Württemberg gefördert wird.

Hintergrundinformationen zur bisherigen Kooperation mit dem baden-württembergischen Partnerland Burundi können auf der nachfolgenden HFR-Seite eingesehen werden.

1.2 Hintergründe zu Burundi

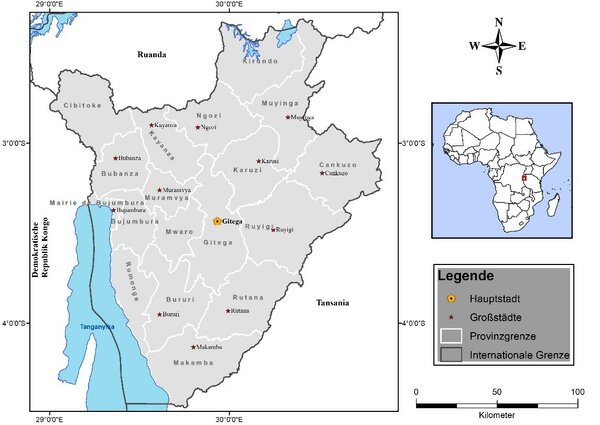

Burundi, einer der kleinsten Staaten Afrikas und einer der ärmsten Staaten weltweit, gehört durch seine Binnenlage ohne direkten Meereszugang (landlocked country) und durch seine erheblichen Entwicklungsdefizite zu den sogenannten LDCs (least developed countries), d.h. den am wenigsten entwickelten Ländern der Erde. Mit einem Human Development Index (HDI) von 0.426 (Rang 187 von 191 Ländern) liegt Burundi noch unter dem Durchschnitt der LDCs sowie der subsaharischen Länder. Zudem verzeichnete das Land im Jahr 2022 mit rund 238 US-Dollar, das niedrigste pro Kopf Bruttoinlandsprodukt (BIP) weltweit. Rund 72% der Bevölkerung leben unterhalb der internationalen Armutsgrenze (2,15 US-Dollar pro Tag) und ganze 64% müssen mit weniger als 0,88 US-Dollar pro Tag auskommen.

Bild: Lage Burundis in Afrika, © Bahnmüller 2023

Diese gravierenden Entwicklungsprobleme trotz vergleichsweise günstiger naturräumlicher Ausgangsbedingungen sind u.a. auf historische Ereignisse (langjähriger Bürgerkrieg), ein sehr hohes Bevölkerungswachstum sowie einen sehr geringen Bildungsgrad zurückzuführen. Die Analphabeten quote beträgt etwa 33% und lediglich 7% der Bevölkerung über 25 Jahre verfügen über eine höhere Schulbildung. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung jährlich um 2,7% (2022) und hat sich innerhalb der letzten 50 Jahre auf heute ca. 12,9 Mio. Einwohner verfünffacht. Aufgrund der geringen Größe Burundis (vergleichbar mit der Fläche Brandenburgs) zählt es mit einer Bevölkerungsdichte von 477 Einwohner pro km² zu einem der am dichtesten besiedelten Länder Afrikas. Nach Prognosen soll sich die Einwohnerzahl Burundis bis 2100 erneut mehr als verdreifachen und die Bevölkerungsdichte bis 2050 verdoppeln.

Durch seine Lage am Tanganyikasee (zweitgrößtes Süßwasserreservoir der Erde), relativ hohe Niederschläge und relativ fruchtbare Böden besitzt Burundi umfangreiche Wasserressourcen und prinzipiell gute Voraussetzungen für eine ertragreiche Landwirtschaft. Die dennoch bestehenden erheblichen Wassernutzungskonflikte sind sozioökonomischen und gesellschaftspolitischen Ursachen geschuldet und führen dazu, dass Burundi bereits heute unter erheblichem Wasserstress leidet. Der Teufelskreis, ausgelöst durch massive Armut, erhebliches Bevölkerungswachstum, fehlende finanzielle Mittel und technisches Know-how sowie eine seit Jahrzehnten andauernde politische Instabilität scheint kaum zu durchbrechen zu sein.

Die Landwirtschaft stellt das Rückgrat der burundischen Wirtschaft dar. Rund 91% der Bevölkerung sind im primären Sektor beschäftigt, der wiederum ca. 37% der Bruttowertschöpfung des Landes generiert. Hierbei ist Kaffee neben Gold das wichtigste Exportprodukt. Ein Großteil der landwirtschaftlichen Produktion ist von kleinbäuerlicher Subsistenzlandwirtschaft und Regenfeldbau geprägt. Das erhebliche Bevölkerungswachstum und die geringe Landesfläche führten dazu, dass die verfügbare landwirtschaftliche Fläche pro Person auf lediglich 0,12ha geschrumpft ist, was selbst bei intensiver Nutzung kaum zur Ernährungssicherung ausreicht. Fast jeder zweite Haushalt Burundis ist von Nahrungsmittel unsicherheit betroffen, zudem verzeichnet das Land eine der höchsten Raten chronischer Unterernährung von Kindern weltweit.

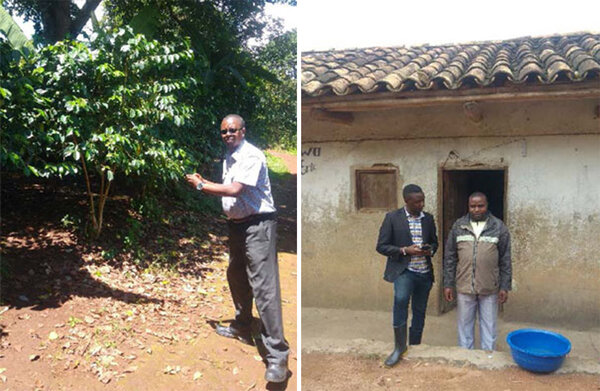

Bild: Kleinbäuerliche Landwirtschaft in Burundi,

© Megerle 2011

Die prekäre wirtschaftliche Lage spiegelt sich auch in der Energieversorgung wieder. Nur 10% der Bevölkerung haben Zugang zu elektrischer Energie. Holz ist mit rund 90% die wichtigste Energiequelle des Landes.

Bild: Abholzung in Burundi, © Nkurunziza 2015 © Megerle 2015

Die Abhängigkeit von Holz als Energiequelle, die zunehmende Reduktion der verfügbaren landwirtschaftlichen Fläche sowie das starke Bevölkerungswachstum führen zu einem erheblichen Druck auf die Naturressourcen Burundis. Das Land verzeichnete in den 1990er Jahren die höchste Abholzungsrate weltweit und galt als „Weltmeister im Abholzen“. Zwischen 1990 und 2010 verlor das ursprünglich großflächig bewaldete Land rund 40,5% seiner Waldbedeckung, sodass im Jahr 2020 nur noch etwa 11% der Landesfläche bewaldet waren. Nur etwa die Hälfte dieser Fläche stellen ursprüngliche Primärwälder dar. Heutzutage führt das andauernde Bevölkerungswachstum, die Abhängigkeit von Holz und die Übernutzung der verbleibenden landwirtschaftlichen Flächen zu einem zunehmenden Vordringen in die verbleibenden Waldschutzgebiete. Die politische Instabilität fungiert als weiterer Treiber, da Gesetze und institutionelle Rahmenbedingungen zum Schutz der Naturressourcen fehlen oder nicht durchgesetzt werden. Ein weiterer Faktor ist das sehr niedrige Bildungsniveau, was zu einem mangelnden Bewusstsein für die Problematik der Abholzung und deren Konsequenzen führt.

Bild: Erosionsrisse bei Bujumbura und hohe Sedimentfracht durch Erosion, © Megerle 2011 & 2015

Burundis Regenreichtum, gepaart mit den durch Abholzung vegetationsarmen bis –freien Böden in dem von Steilhängen (Rift-Valley) gekennzeichneten Land, führen zu einer massiven Erosion bis hin zur totalen Degradation zum anstehenden Gesteinshorizont. Hier setzt ein zweiter Teufelskreis an, da das Wasser auf den erodierten Bereichen oberflächlich abfließt, Überschwemmungsschäden im Tiefland verursacht (u.a. verheerende Flutkatastrophe mit massiven Erdrutschen und zahlreichen Toten und Verletzten im Februar 2014), gleichzeitig eine verringerte Grundwasseranreicherung bewirkt und damit bereits zum Versiegen von Quellen beigetragen hat. Durch das Abschwemmen der fruchtbaren oberen Bodenschichten verringert sich die verfügbare landwirtschaftliche Fläche und die Bodenfruchtbarkeit weiter und verschärft so wiederum das Problem der Ernährungssicherung. Zudem gefährdet die Abholzung die künftige Energieversorgung der Bevölkerung, führt zum Verlust einzigartiger Ökosysteme und zum Rückgang der Biodiversität und von Umweltleistungen. Nach Schätzungen der Weltbank im Jahr 2017 beliefen sich die jährlichen Gesamtkosten der Entwaldung in Burundi, durch den Verlust von Ökosystemleistungen, auf 3,4 Millionen US-Dollar.

Schlussendlich beschleunigt der Klimawandel durch verlängerte Trockenzeiten, Niederschlagsvariabilität, sowie tendenziell häufigere Wetterextreme die hohe Vulnerabilität der Naturressourcen und der Bevölkerung in Burundi. Bis 2050 ist ein Anstieg der Durchschnittstemperaturen von 1,7 bis 3,0°C im Land prognostiziert. Veränderungen der Niederschläge sowie ausgedehnte Trockenzeiten gefährden die zu 98% von Regenfeldbau abhängige Landwirtschaft und somit die Ernährungssicherheit weiter. Aufgrund der hohen Abhängigkeit Burundis von Naturressourcen (Ernährungssicherung, Energie, Baustoffe, etc.) wurde Burundi daher als extrem vulnerabel gegenüber dem Klimawandel eingestuft. Weiterführende Informationen zum Land und der Waldbewirtschaftung:

- Habonimana, B.; Megerle, H.; Hein, S. (2018): Wald und Waldbewirtschaftung in Burundi. Teil 1: Naturraum, Waldtypen und Forstgeschichte des zentralafrikanischen Landes In: Holzzentralblatt, 144 Jg., Nr. 19, S. 456-458 sowie https://www.waldwissen.net/de/lernen-und-vermitteln/weltforstwirtschaft/der-wald-in-burundi-teil-1

- Megerle, H.; Nkurunziza, P.; Hein, S.; Habonimana, B. (2018): Wald und Waldbewirtschaftung in Burundi. Teil 2: Die verschwundenen Wälder von Burundi und die Folgen der hohen Entwaldungsraten In: Holzzentralblatt, 144 Jg.; Nr. 25, S. 588-589 sowie https://www.waldwissen.net/de/lernen-und-vermitteln/weltforstwirtschaft/der-wald-in-burundi-teil-2

Agroforstanbau

Bild: Kaffeeanbau in Monokultur (links) und mit agroforstlicher Nutzung (rechts) in Burundi, © Megerle 2020 & 2022

Um den Druck auf die noch bestehenden Waldflächen zu verringern und gleichzeitig die dringend notwendige inländische Produktion von Nahrungsmitteln zu steigern, müssen Formen der Mehrfachnutzung gefunden werden, mit denen diese Ansprüche an die begrenzte Ressource Raum kombiniert werden können. Hierzu bieten sich sogenannte Agroforstsysteme an.

Standortangepasste „Multifunktionsbäume“ (= Baumarten, bei denen sowohl das Holz als Bauholz und Energieholz genutzt werden kann, deren Blätter und Rinde für Tiere, v.a. Ziegen, als Nahrung dienen können und die Früchte für die menschliche Ernährung) werden in lockerer Form angepflanzt, so dass als Unterwuchs kleinere Sträucher (z.B. Kaffee sowie Beeren) sowie Gemüse und Hackfrüchte angebaut werden können.

Kaffee-Agroforstanbau in Burundi

Bild: Agroforstlicher Kaffee-Anbau, Kaffee und andere Zwischenkulturen (links) & Kaffeepflanze (rechts) - Kommune Giheta, Burundi, © Windbühler 2020

Kaffee war lange Zeit nahezu das einzige Exportprodukt Burundis. Kleinbauernfamilien, die Kaffee anbauten, mussten ihren Lebensunterhalt aus den Verkaufserlösen dieses Kaffees bestreiten. Preisschwankungen am Weltmarkt oder Ernteausfälle wirkten sich daher direkt auf die Ernährungssituation der kaffeeanbauenden Familien aus. Seit einigen Jahren ist es Genossenschaften nun erlaubt, die Vermarktung ihres produzierten Kaffees selbst zu übernehmen. Das 2012 gegründete Genossenschaftskonsortium COCOCA, ein Zusammenschluss von 36 Kaffeebauernkooperativen, übernimmt den Export des genossenschaftlich produzierten Kaffees.

Der Projektpartner WeltPartner eG arbeitet bereits seit einigen Jahren mit der burundischen Organisation COCOCA bezüglich einer Fair Trade Zertifizierung zusammen. Seit 2016 beriet WeltPartner zwei Fair Trade zertifizierte Genossenschaften von COCOCA zur zusätzlichen Umstellung auf ökologischen Landbau, um den Kleinbauern durch biologische und Fair Trade Zertifizierung, ein besseres und stabileres Einkommen zu verschaffen.

Initiiert durch die HFR und WeltPartner startete 2019 das Projekt zum Auf- und Ausbau der Agroforstsysteme auf insgesamt 16 weitere Kooperativen. Die agroforstwirtschaftliche Beratung der Genossenschaften wurde durch Naturland e.V. unterstützt, während die wissenschaftliche Begleitforschung von der HFR in Kooperation mit der Université du Burundi übernommen wurde.

PROJEKTFÖRDERUNG:

Staatsministerium Baden-Württemberg – gefördert durch Mittel des Landes Baden-Württemberg

LAUFZEIT:

Februar 2025 – Dezember 2026

PROJEKTTRÄGER:

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR)

Schadenweilerhof

72108 Rottenburg am Neckar

PROJEKTVERANTWORTUNG:

Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle

Professur für Angewandte Geographie und Planung

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

T. +49 7472/951-243

M. megerle@hs-rottenburg.de

PROJEKTMITARBEITER:

M.Sc. Jannis Bahnmüller

T. +49 7472/951-174

M. bahnmueller@hs-rottenburg.de

PROJEKTPARTNER:

Faculté d'Agronomie et de la Bio-Ingénierie (FABI) Université du Burundi

Campus Mutanga B.P.:

2940 Bujumbura-Burundi

WeltPartner schafft Zukunft eG

Franz-Xaver-Honer-Str. 7/1

88213, Ravensburg

Thomas Hoyer

KURZBESCHREIBUNG:

Die Mehrfachnutzung landwirtschaftlicher Flächen durch Kaffee-Agroforstsysteme bietet die Möglichkeit, der massiven Erosion entgegenzuwirken, die landwirtschaftliche Produktivität zu erhöhen und so die Ernährungssicherheit zu stärken, ohne dafür zusätzliche Flächen zu verbrauchen. Zudem können diese Systeme eine wirkungsvolle Anpassungsstrategie an den Klimawandel darstellen, da sie CO2 binden und in Anbetracht künftig steigender Temperaturen, bessere Wachstumsbedingungen für Kaffee bieten können.

Im Rahmen der seit 2019 laufenden Vorgängerprojekte wurden, in Kooperation mit dem Projektpartner WeltPartner eG, bereits auf Parzellen von über 11.000 Kleinbauernfamilien in 18 Kooperativen der burundischen Organisation COCOCA zahlreiche Schattenbäume und Bananenstauden gepflanzt und sowohl durch natur-, als auch gesellschaftswissenschaftliche Forschung an der Hochschule für Forstwirtschaft (HFR) und der Université du Burundi begleitet. In der kommenden Projektperiode sollen die Aktivitäten auf 20 Kooperativen, etwa 13.555 Kleinbauernfamilien, ausgeweitet werden. In Kooperation mit WeltPartner schafft Zukunft eG sollen bis Ende 2026 rund 942.000 Schattenbäume und zusätzlich etwa 54.000 Bananenstauden auf den Parzellen gepflanzt und durch Forschungsarbeiten der HFR und Université du Burundi wissenschaftlich begleitet werden.

Die wissenschaftliche Begleitforschung soll in folgenden Schwerpunkten vertieft und ausgeweitet werden:

Übergeordnet: Weiterbetrieb der Kaffee-Agroforst Versuchsfläche an der Université du Burundi für kontrollierte Messungen und Wissensaustausch. Hier auch Chance der Kooperation mit AgrarKontakte International (AKI) e.V.

Arbeitspaket 1: Klimawandelresilienz von Kaffee-Agroforstsystemen in Burundi.

Arbeitspaket 2: Klimaschutzmaßnahmen durch CO2-Speicherung und waldbauliche Leistungen von Kaffee-Agroforstsystemen in Burundi.

Arbeitspaket 3: Managementoptionen zur Schädlingsbekämpfung im ökologischen Kaffeeanbau.

Arbeitspaket 4: Agroökonomische Aspekte zur Verbesserung der sozioökonomischen Situation und der Ernährungssicherheit der Kleinbauernfamilien.

Zudem soll das Projekt zur Stärkung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Burundi und Deutschland beitragen und die Forschung und den wissenschaftlichen Austausch zwischen der Universität Burundi und der HFR stärken. Lokale Partnerschaften sollen explizit gefördert werden und die Vernetzung, sowie der Wissensaustausch mit vergleichbaren Projekten und weiteren Forschungseinrichtungen in Deutschland und Burundi ausgebaut werden.

Short description in English

PROJECT FUNDING:

State Ministry of Baden-Württemberg - supported by funds from the state of Baden-Württemberg

DESCRIPTION:

The multi-use of cropland through coffee agroforestry systems has the potential to combat the severe erosion, maintain agricultural productivity and thus strengthen food security while minimizing the use of additional land. In addition, these systems can be an effective adaptation strategy to climate change, as they sequester CO2 and, in light of future rising temperatures, may create better growing conditions for coffee to maintain production.

In the course of the previous projects carried out with the project partner WeltPartner eG since 2019, numerous shade trees and banana trees have already been planted on plots of over 11,000 smallholder families in 18 cooperatives of the Burundian organization COCOCA. This was accompanied by both natural and social science research at the University of Forestry (HFR) and the Université du Burundi. In the upcoming project period, it is planned to scale up the activities to 20 cooperatives, around 13,555 smallholder families. In cooperation with WeltPartner schafft Zukunft eG, around 942,000 shade trees and an additional 54,000 banana plants will be planted on existing plots by the end of 2026 with scientific monitoring and research by HFR and Université du Burundi.

The accompanying scientific research will be further intensified and extended in the following main areas:

Overarching: Maintenance of the coffee agroforestry experimental plot at the Université du Burundi for controlled measurements and knowledge exchange with AgrarKontakte International (AKI) e.V.

Working package 1: Climate resilience of coffee agroforestry systems in Burundi.

Working package 2: Climate protection measures through CO2 sequestration and forestry services of coffee agroforestry systems in Burundi.

Working package 3: Management options for pest control in organic coffee cultivation.

Working package 4: Agro-economic aspects to improve the socio-economic situation and food security of smallholder families.

In addition, the project aims to contribute to strengthening young scientists in Burundi and Germany and to intensify research and scientific exchange between the University of Burundi and the HFR. Local partnerships will be promoted and the networking and knowledge exchange with similar projects and further research institutions in Germany and Burundi will be expanded.

Brève description en Français

FINANCEMENT DU PROJET:

Ministère d'État du Bade-Wurtemberg - soutenu par des fonds du Land de Bade-Wurtemberg

LA DESCRIPTION:

L’intégration de systèmes agroforestiers dans la production caféicole représente une stratégie prometteuse pour concilier la lutte contre l’érosion des sols, le maintien de la productivité agricole et la sécurité alimentaire, sans recourir à l’expansion des surfaces cultivées. En outre, ces systèmes peuvent jouer un rôle clé dans l’adaptation au changement climatique, grâce notamment à leur capacité de séquestration du CO2 et à leur contribution à l’amélioration des conditions microclimatiques favorables à la culture du café.

Depuis 2019, un projet mené par l’organisation burundaise COCOCA, en partenariat avec WeltPartner eG, a permis d’implanter des arbres d’ombrage et des bananiers sur les parcelles de plus de 11 000 petits producteurs appartenant à 18 coopératives. Ce développement s’est accompagné d’un suivi scientifique mené conjointement par l’École supérieure de foresterie (HFR) et l’Université du Burundi. Durant la prochaine phase du projet, prévue jusqu’en 2026, les activités seront étendues à 20 coopératives, couvrant environ 13 555 ménages de petits producteurs. En collaboration avec WeltPartner schafft Zukunft e.V., environ 942 000 arbres d’ombrage et 54 000 bananiers supplémentaires seront plantés et suivis dans le cadre d’une recherche scientifique approfondie.

La recherche scientifique d'accompagnement doit être approfondie et étendue dans les domaines prioritaires suivants:

Supérieur: Poursuite de l'exploitation de la parcelle agroforestière de café à l'Université du Burundi pour des mesures contrôlées et l'échange de connaissances avec AgrarKontakte International (AKI) e.V.

Package de travail 1: Résilience au changement climatique des systèmes agroforestiers de café au Burundi.

Package de travail 2: Mesures d'atténuation du changement climatique par le stockage de CO2 et les performances sylvicoles des systèmes agroforestiers à base de café au Burundi.

Package de travail 3: Options de gestion pour la lutte contre les ravageurs dans la culture écologique du café.

Package de travail 4: Aspects agro-économiques pour améliorer la situation socio-économique et la sécurité alimentaire des familles de petits exploitants.

Ce projet contribuera également au renforcement des capacités scientifiques locales, notamment par la formation de nouvelles générations de chercheurs burundais et allemands. Il encouragera en outre la consolidation des partenariats entre l’Université du Burundi et l’École supérieure de foresterie (HFR), ainsi que le développement de réseaux de collaboration scientifique avec des institutions de recherche en Allemagne et au Burundi, tout en valorisant explicitement les partenariats locaux et les échanges interdisciplinaires.

2.1 Projektziele

Übergeordnetes Ziel des Projektes ist der Aufbau funktionierender Agroforstsysteme in Kaffee-Anbauflächen in Burundi. Aufbauend auf den erfolgreichen Vorgängerprojekten wird die natur- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung fortgeführt und ausgeweitet

Der Kaffee-Agroforstanbau (simultaner Anbau von Schattenbäumen, Kaffee und weiteren Nutzpflanzen auf einer Fläche) stellt eine Mehrfachnutzung von Fläche dar, durch die der Druck auf die noch bestehenden Wälder verringert und gleichzeitig die dringend notwendige inländische Produktion von Nahrungsmitteln (Ernährungssicherheit) und Holz (Energiesicherheit) gesteigert werden kann, ohne die begrenzte Ressource Raum zu tangieren. Gleichzeitig können die Systeme dazu beitragen, den Klimaschutz und die Biodiversität zu verbessern, die wichtigen Ressourcen Boden und Wasser zu schützen und eine wirkungsvolle Anpassungsstrategie an künftige klimatische Änderungen bereitzustellen.

Der Projektpartner WeltPartner arbeitet bereits seit einigen Jahren mit der burundischen Organisation COCOCA bezüglich einer Fair Trade und biologischen Zertifizierung (Umstellung auf ökologischen Landbau) des produzierten Kaffes zusammen. Hierdurch soll der Absatz des Kaffees in Europa erleichtert und den burundischen Kleinbauernfamilien ein besseres und stabileres Einkommen verschafft werden. In der kommenden Projektperiode sollen die Aktivitäten auf 20 Kooperativen mit etwa 13.555 Kleinbauernfamilien, ausgeweitet werden und rund 942.000 Schattenbäume sowie zusätzlich etwa 54.000 Bananenstauden auf den Parzellen gepflanzt und wissenschaftlich durch die HFR und die Université du Burundi begleitet werden.

Zudem soll durch wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Université du Burundi im Rahmen des Agroforstprojektes, burundischen Studierenden die Möglichkeit einer universitären Karriere, durch Promotionen und Masterabschlüsse erleichtert werden, um den Bildungsdefiziten im Land entgegenzuwirken.

Schwerpunkte der wissenschaftlichen Begleitforschung im aktuellen Projektzeitraum sind:

Übergeordnet: Weiterbetrieb der Kaffee-Agroforst Versuchsfläche an der Université du Burundi für kontrollierte Messungen und Wissensaustausch.

Seit Ende 2022 wurde auf dem Gelände der Université du Burundi (Gitega Zege) ein groß angelegtes Versuchsgelände, welches 18 Versuchsflächen mit verschiedenen Kaffee-Agroforstsystemen beinhaltet, etabliert.

Bilder: Agroforstliche Versuchsfläche in Gitega im Frühjahr 2024 - Kaffeesträucher in Kombination mit Bananen (oben links), Grevillea robusta (oben rechts) und Cedrela serrulata (unten rechts) © Bahnmüller 2024

Übergeordneter Zweck der Anlage ist es, einen standardisierten Versuchsaufbau zur Messung relevanter Parameter (CO2- Speicherung, Schattenwirkung, mikroklimatische Effekte, Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeicherung, Nährstoffverfügbarkeit, Wirkung Bio-Insektizide, etc.) zu gewährleisten. Neben Forschungszwecken wird das Versuchsgelände auch in die Lehre am Standort Gitega eingebunden und soll künftig auch dem Wissensaustausch, bspw. zwischen der Université du Burundi und dem Permakulturprojekt der deutschen Organisation AgrarKontakte International (AKI) e.V., dienen. Hierdurch soll auch in der landwirtschaftlichen Ausbildung von Kleinbauernfamilien eine langfristige und nachhaltige Wirkung erzielt werden.

Der Wissensaustausch zwischen der Universität Burundi und AKI soll hierbei beidseitig verlaufen. Zum einen soll der Permakulturansatz, als nachhaltige Form der Landbewirtschaftung, durch Vorträge und Einbindung der Projektbeteiligten des AKI in relevanten Kursen der Universität, stärkeren Einzug in die universitäre Lehre finden. Die Theorie soll zudem durch praktische Exkursionen von Studierenden auf das Permakulturgelände von AKI (am Standort Gitega) abgerundet werden. Zum anderen soll, durch Vorträge und dem Bereitstellen von Lernmaterialien von Seiten der Universität Burundi, der (Kaffee-) Agroforstanbau in die landwirtschaftlichen Trainings des AKI für Kleinbauernfamilien integriert werden. Auch hierbei ist geplant die Theorie, durch Führungen über das agroforstliche Versuchsgelände der Universität Burundi (Standort Gitega), mit der Praxis zu verknüpfen.

Arbeitspaket 1: Klimawandelresilienz von Kaffee-Agroforstsystemen in Burundi.

Der Anbau von Kaffee erfordert sehr spezifische Temperaturvoraussetzungen. Es ist absehbar, dass sich die klimatischen Bedingungen in Burundi durch den Klimawandel (teilweise massiv) verändern werden. Aktuelle Berechnungen gehen von einer Erhöhung der Durchschnittstemperatur von 1,7 bis 3 Grad Celsius, verlängerten Trockenzeiten, einer erhöhten Niederschlagsvariabilität, sowie tendenziell häufigeren Wetterextremen aus. Diese Veränderungen könnten den Kaffeeanbau in Burundi (Qualität und Quantität) innerhalb der nächsten 30 Jahre stark beeinträchtigen.

Bild: Kaffeeernte in einer COCOCA Kooperative in Burundi, © Bahnmüller 2024

Agroforstsysteme können die Auswirkungen des Klimawandels auf den Kaffeeanbau, durch Veränderung der mikroklimatischen Bedingungen, abfedern. Allerdings gibt es in Burundi bislang keine Studien, welche die Auswirkungen klimatischer Veränderungen auf den Kaffeeanbau sowie die Resilienz der Kaffee-Agroforstsysteme gegenüber dem Klimawandel umfassend untersucht haben. Diese für die Zukunft essentiellen Daten sollen daher im Rahmen einer Dissertation an der HFR in Kooperation mit der Universität Tübingen (Prof. Dr. Volker Hochschild, Geographisches Institut) generiert werden. Übergeordnetes Ziel ist es, den künftigen Kaffeeanbau in Burundi zu sichern, bzw. die Wirksamkeit von Agroforstanbau als Anpassungsstrategie an den Klimawandel zu untersuchen. Die Arbeit wird außerdem zum Verständnis der Auswirkungen des Klimawandels auf den burundischen Kaffeeanbau beitragen. Positive Ergebnisse der Forschungsarbeit können helfen, den Agroforstanbau in Burundi und den angrenzenden Regionen weiter zu fördern. Die durch die Forschungsarbeit generierten Grundlagedaten können zudem der künftigen Ausweitung der Forschung in diesem Bereich dienen.

Arbeitspaket 2: Klimaschutzmaßnahmen durch CO2-Speicherung und waldbauliche Leistungen von Kaffee-Agroforstsystemen in Burundi.

Die Integration von Schattenbäumen in die Kaffeeproduktion bietet vielseitige agrarökologische Vorteile. Sie können sich günstig auf das Mikroklima (Temperatur, Feuchtigkeit, Wasserhaushalt, etc.) auswirken, die CO2 Speicherkapazität des Systems erhöhen und positive Effekte auf den Nähstoffhaushalt (Gründüngung) haben und somit einen wichtigen Beitrag zum Boden- und Klimaschutz leisten. Bislang liegen jedoch für die in Burundi gängigen Kaffee-Agroforstsysteme diesbezüglich kaum Daten vor. Diese Wissenslücken sollen im Arbeitspaket 2 durch verschiedene Studien geschlossen werden.

Bilder: Kaffee-Agroforstanbau nahe Gitega in Burundi, links mit Dr. Soter Ndihokubwayoa © Bahnmüller 2024

Im Rahmen einer Dissertation in Burundi sollen in einem ersten Schritt mathematische Modelle entwickelt werden, um die Biomasse und die CO2-Bindung der in Burundi am häufigsten verwendeten Schattenbaumarten (z.B. Grevillea robusta, Maesopsis eminii, etc.) im Kaffee-Agroforstanbau abzuschätzen. Bislang existieren in Burundi keine vergleichbaren mathematischen Modelle der wichtigsten Agroforst-Schattenbäume. Die Entwicklung dieser lokalen (d.h. in Burundi entwickelten) Modelle ist jedoch eine essentielle Voraussetzung, um Biomasse und CO2- Bindung der Schattenbäume methodisch korrekt und genau berechnen zu können. Darüber hinaus soll dies mit einer Bestandsaufnahme zum Kaffee-Agroforstanbau in drei verschiedenen agroökologischen Zonen in Burundi kombiniert werden. Die Ermittlung der tatsächlichen Fläche unter Kaffee-Agroforstanbau in Burundi ist ein wichtiger Baustein, um das gesamte CO2-Speichervermögen der Kaffee-Agroforstsysteme abschätzen zu können. Die momentan verfügbaren Daten hierzu sind völlig veraltet (teilweise aus den 1990er Jahren). Die Kombination der erstellten Modelle mit der aktuellen Fläche unter Kaffee-Agroforstanbau ermöglicht es schlussendlich, das durch Kaffee-Agroforstanbau aktuell in Burundi gespeicherte CO2 verlässlich zu berechnen zu können.

Zur Analyse der waldbaulichen Leistungen, wurden bereits unterschiedliche Parameter (Schattenwirkung, Wasser- und Nährstoffbedarf, etc.) erhoben, um schlussendlich die Eignung verschiedener Schattenbäume für den Agroforstbetrieb wissenschaftlich fundiert feststellen zu können. Nach Abschluss der dafür vorgesehenen Dissertation in Burundi wird dieser Projektteil im Rahmen einer Masterarbeit weitergeführt und ergänzt. Da die Nähstoffverfügbarkeit für den Kaffeeanbau essentiell, die Verfügbarkeit von Dünger in Burundi jedoch stark limitiert ist, soll die Masterarbeit zu einem besseren Verständnis der Düngewirkung bzw. der Nähstoffdynamik in Kaffee-Agroforstsystemen beitragen. Durch Analyse von verschiedenen chemischen und physikalischen Bodenparametern in den Kaffee-Agroforstsystemen sollen schlussendlich Schattenbäume mit positiven Effekten auf die Bodenfruchtbarkeit bzw. den Nährstoffhaushalt identifiziert werden.

Arbeitspaket 3: Managementoptionen zur Schädlingsbekämpfung im ökologischen Kaffeeanbau.

Da chemische Pflanzenschutzmittel im biologischen Anbau verboten sind, sollen im Arbeitspaket 3 Managementoptionen für die ökologische Schädlings- bzw. Krankheitsbekämpfung der Kaffeepflanzen untersucht werden. Im Rahmen einer Dissertation in Burundi sollen hierbei der Anbau, die Herstellung und die Wirkung biologischer Insektizide, sowie Effekte durch die Förderung natürlicher Feinde, insbesondere für die Anwendung gegen den Anthestia-Käfer (Antestiopsis thunbergii), näher untersucht werden. Zudem ist geplant die Wirksamkeit verschiedener Biofungizide zur Regulierung der Kaffeebeerenkrankheit (CBD) zu analysieren. In Zusammenarbeit mit dem Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) wird hierbei die natürliche insektizide Wirkung verschiedener Pflanzen (z.B. Neem, Thitonia, etc.), sowie die Wirkungsfähigkeit des Einsatzes natürlicher Feinde (z.B. Trissolcus sp) auf den Anthestia-Käfer, unter Labor und Realbedingungen (Feldversuch), an verschiedenen Standorten untersucht. Zudem werden Versuche mit verschiedenen Biofungiziden zur Bekämpfung der Kaffeebeeren-Krankheit (CBD) unter Labor und Realbedingungen durchgeführt.

Arbeitspaket 4: Agroökonomische Aspekte zur Verbesserung der sozioökonomischen Situation und der Ernährungssicherheit der Kleinbauernfamilien

Die Integration von Bäumen und Bodenpflanzen in die Kaffeeproduktion bietet neben der Ernährungssicherung das Potential zusätzliches Einkommen durch den Verkauf weiterer Anbauprodukte zu generieren.

Bilder: Agroforstanbau mit Chilipflanze im Unterwuchs (links), Hasen- (Mitte) und Kuhhaltung (rechts) in Burundi, © Bahnmüller 2024

In Arbeitspaket 3 sollen daher, durch den Abschluss einer Dissertation in Burundi aus der letzten Projektperiode, die Möglichkeiten zum Anbau und der Vermarktbarkeit weiterer Verkaufsprodukte von Schattenbäumen (Früchte, Insektizide, etc.) und Bodenpflanzen (Gewürze, Heilpflanzen, etc.) weiter untersucht werden. Zudem sollen Faktoren wie Entrepreneurship, Bildungsgrad, etc. auf das Einkommen in die Analyse einfließen. Die Untersuchung soll zudem durch eine weitere Masterarbeit an der Universität Burundi zur Agroökonomie der Kaffee-Agroforstsysteme unterstützt und ausgeweitet werden.

Neben diesen Zielen wird das Projekt zur Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses in Burundi beitragen, die Forschung, den wissenschaftlichen Austausch, sowie den Transfer von Forschungsleistungen zwischen der Universität Burundi und der HFR stärken. Zudem soll durch Ausbau und Vernetzung burundischer und deutscher Forschungseinrichtungen (z.B. Universität Tübingen) der Forschungs-Fokus verstärkt auf Burundi gelenkt werden, um langfristige Partnerschaften zu etablieren und auszuweiten. Nicht zuletzt sollen lokale Partnerschaften in Burundi verstärkt gefördert und die Vernetzung, sowie der Wissensaustausch mit vergleichbaren Projekten (z.B. AKI) ausgebaut werden. Dies wird langfristig zur Verbesserung der landwirtschaftlichen Ausbildung beitragen und nachhaltige Landbewirtschaftung in der Universitären Lehre und der landwirtschaftlichen Ausbildung fördern.

PROJEKTFÖRDERUNG:

Staatsministerium Baden-Württemberg – gefördert durch Mittel des Landes Baden-Württemberg

LAUFZEIT:

2022 – 2024 (mit Verlängerung bis Ende Januar 2025)

PROJEKTTRÄGER:

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR)

Schadenweilerhof

72108 Rottenburg am Neckar

Faculté d'Agronomie et de la Bio-Ingénierie (FABI) Université du Burundi

Campus Mutanga B.P.:

2940 Bujumbura-Burundi

PROJEKTVERANTWORTUNG:

Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle

Professur für Angewandte Geographie und Planung

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

T. +49 7472/951-243

M. megerle@hs-rottenburg.de

PROJEKTMITARBEITER:

M.Sc. Jannis Bahnmüller

T. +49 7472/951-174

M. bahnmueller@hs-rottenburg.de

PROJEKTPARTNER:

WeltPartner eG

Franz-Xaver-Honer Straße 7/1

88213 Ravensburg-Erlen

Thomas Hoyer

KURZBESCHREIBUNG:

Bild: Agroforstfläche mit Kaffeesträuchern bei Giheta, Burundi, © Megerle 2022

Kaffeeanbau in Agroforstsystemen stellt eine höchst effektive Maßnahme dar, um auf den winzigen Flächen der burundischen Kleinbauernfamilien den Ertrag nachhaltig zu erhöhen, die Ernährungssicherheit, den Klimaschutz und die Biodiversität zu verbessern sowie die wichtigen Ressourcen Boden und Wasser zu schützen. Durch die angestrebte bzw. teilweise schon bestehende Bio-Anbau und Fairtrade- Zertifizierung des Kaffees soll dessen Vermarktung zusätzlich verbessert werden.

Im Rahmen der Vorgängerprojekte wurden bereits auf den Parzellen von über 11.000 Kleinbauernfamilien in 18 Kooperativen der burundischen Organisation COCOCA nahezu 420.000 Schattenbäume und zusätzlich rund 31.000 Bananenstauden gepflanzt und sowohl durch natur-, als auch gesellschaftswissenschaftliche Forschung begleitet. Es ist geplant, den Agroforstanbau künftig auf insgesamt 36 Kooperativen auszuweiten.

Die wissenschaftliche Begleitforschung fokussiert sich hierbei auf folgende Schwerpunkte:

Übergeordnet: Anlage einer Versuchsfläche zu kontrollierten Messungen und Untersuchungen auf dem Gelände der Université Burundi.

Arbeitspaket 1: Klimaschutzmaßnahmen durch CO2-Speicherung und waldbauliche Leistungen von Schattenbäumen.

Arbeitspaket 2: Natürliche Insektizide zur Bekämpfung des Anthestia-Käfers im Kaffeeanbau.

Arbeitspaket 3: Agroökonomische Aspekte zur Verbesserung der sozioökonomischen Situation und der Ernährungssicherheit der Kleinbauernfamilien.

Neben den genannten Zielen wird das Projekt zur Stärkung der Forschung an der HFR und der Universität Burundi, der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Förderung der burundischen Doktorandenschule beitragen. Zudem soll die Kooperation zwischen burundischen und deutschen Bildungseinrichtungen gefördert werden und ein Transfer der Forschungsleistungen stattfinden.

Short description in English

PROJECT FUNDING:

State Ministry of Baden-Württemberg - supported by funds from the state of Baden-Württemberg

DESCRIPTION:

Coffee production in agroforestry systems is a highly effective measure to sustainably increase yields, improve food security, foster climate and biodiversity protection, and safeguard the important resources soil and water, on the tiny plots of Burundian smallholder families. The intended or partly already existing organic and Fairtrade certification of the coffee should additionally improve its marketing.

In the course of the previous projects, almost almost 420,000 shade trees and an additional 31,000 banana plants were planted on plots of more than 11,000 smallholder families in 18 cooperatives of the Burundian organisation COCOCA. This was accompanied by both natural and social science research. In the future, it is planned to expand the agroforestry cultivation to a total of 36 cooperatives.

The accompanying scientific research focuses on the following main areas:

Overarching: Establishment of an experimental plot for controlled measurements and research on the site of the Université Burundi.

Working package 1: Climate protection measures through CO2 sequestration and forestry services of shade trees.

Working package 2: Natural insecticides for the control of the Anthestia beetle in coffee production.

Working package 3: Agro-economic aspects to improve the socio-economic situation and food security of smallholder families.

In addition to the above-mentioned objectives, the project will contribute to the strengthening of research at HFR and the University of Burundi, the training of young scientists and the promotion of the Burundian doctoral school. In addition, cooperation between Burundian and German educational institutions will be promoted and a transfer of research services will be carried out.

Brève description en Français

FINANCEMENT DU PROJET:

Ministère d'État du Bade-Wurtemberg - soutenu par des fonds du Land de Bade-Wurtemberg

LA DESCRIPTION:

La culture du café dans des systèmes agroforestiers constitue une mesure extrêmement efficace pour augmenter durablement le rendement des petites exploitations agricoles des familles de petits paysans burundais, pour améliorer la sécurité alimentaire, la protection du climat et la biodiversité, et pour protéger les ressources importantes que sont le sol et l'eau. La certification biologique et le commerce équitable du café doit en outre améliorer sa commercialisation afin d’augmenter sensiblement le revenu des petits exploitants agricoles en milieu rural burundais.

Dans le cadre des projets précédents, près de 420.000 arbres d'ombre et environ 31.000 bananiers supplémentaires ont déjà été plantés sur les parcelles de plus de 11.000 familles de petits paysans regroupés dans 18 coopératives de l'organisation burundaise COCOCA (Consortium des Coopératives Caféicoles) et accompagnés par des recherches en sciences naturelles et sociales. Il est prévu d'étendre à l'avenir la culture agroforestière à 36 coopératives au total.

La recherche scientifique d'accompagnement se concentre sur les points forts suivants:

Supérieur: Installation d'une parcelle expérimentale pour des mesures et des analyses contrôlées sur le site de l'Université du Burundi.

Package de travail 1: Mesures de protection du climat par le stockage de CO2 et performances sylvicoles des arbres d'ombrage.

Package de travail 2: Insecticides naturels pour la lutte contre le scarabée Anthestia dans la culture du café.

Package de travail 3: Aspects agro-économiques pour améliorer la situation socio-économique et la sécurité alimentaire des familles de petits exploitants.

Outre les objectifs mentionnés, le projet contribuera au renforcement de la recherche à l'HFR et à l'université du Burundi, à la formation de la relève scientifique et à la promotion de l’Ecole Doctorale de l’Université du Burundi. En outre, la coopération entre les établissements d'enseignement burundais et allemands sera encouragée et un transfert des prestations de recherche aura lieu.

3.1 Projektziele

Übergeordnetes Ziel des Projektes ist der Aufbau funktionierender Agroforstsysteme in Kaffee-Anbauflächen in Burundi. Aufbauend auf dem erfolgreichen ersten Teil des Agroforstprojekts wird die natur- und sozialwissenschaftliche Begleitforschung fortgeführt und ausgeweitet. Im Rahmen der Vorgängerprojekte wurden bereits auf Parzellen von über 11.000 Kleinbauernfamilien in 18 Kooperativen der burundischen Organisation COCOCA nahezu 420.000 Schattenbäume und zusätzlich rund 31.000 Bananenstauden gepflanzt. Der Projektpartner WeltPartner wird die Umstellung zu Agroforstanbau auf letztendlich 36 Kooperativen ausweiten.

Die Einführung von Kaffee Agroforstsystemen stellt effektive Maßnahme dar um auf den winzigen Flächen der burundischen Kleinbauernfamilien den Ertrag nachhaltig zu erhöhen und somit die Ernährungssicherheit zu schützen. Gleichzeitig leisten die Systeme einen wirkungsvollen Beitrag zum Klima-, Erosions- und Biodiversitätsschutz, erhöhen die Wasserverfügbarkeit und steigern durch Diversifizierung der Anbauprodukte die Resilienz der Kleinbauernfamilien gegenüber sozioökonomischen oder klimatischen Schocks. Durch die biologische und Fairtrade Zertifizierung des Kaffees soll dessen Vermarktung verbessert und simultan durch Produktion zusätzlicher Marktfrüchte die Einkommenssituation der Kleinbauernfamilien optimiert werden. Dies soll nicht zuletzt auch die Bleibeperspektive junger Menschen erhöhen und zur Reduktion der Land-Stadt-Wanderung und des Migrationsdrucks beitragen. Durch erfolgreiche Beispiele sollen schlussendlich Multiplikatoreneffekte erzielt werden.

Um den Effekt der Agroforstsysteme auf die genannten Projektziele zu evaluieren, wurden drei Schwerpunkte definiert, auf die sich die wissenschaftliche Begleitforschung im aktuellen Projektzeitraum fokussiert:

Übergeordnet: Anlage einer Versuchsfläche für kontrollierte Messungen und Untersuchungen

Um einen standardisierten Versuchsaufbau zur Messung relevanter Parameter (CO2- Speicherung, Schattenwirkung, mikroklimatische Effekte, Bodenfruchtbarkeit, Wasserspeicherung, Nährstoffverfügbarkeit, Wirkung Bio-Insektizide, etc.) zu gewährleisten stellt die Université Burundi auf dem Gelände in Gitega Zege ein Versuchsgelände zur Verfügung. Hierauf werden 18 Versuchsflächen mit verschiedenen Kaffee Agroforstsystemen gepflanzt. Diese Versuchsanlage soll neben Forschungszwecken auch in die Lehre am Standort Gitega eingebunden werden.

Bilder: Agroforstliche Versuchsfläche in Gitega - Kaffeesträucher in Kombination mit Bananen (oben links), Cedrela serrulata (oben rechts), Avocado (unten links) und Ficus thonningii (unten rechts), © Universität Burundi 2023

Arbeitspaket 1: Klimaschutzmaßnahmen durch CO2- Speicherung und waldbauliche Leistungen von Schattenbäumen

Durch Integrierung von Bäumen in die Kaffeeplantagen kann die CO2- Speicherfähigkeit des Systems erhöht und so nebenbei ein Beitrag zum Klimaschutz geleistet werden. Allerdings liegen für die in Burundi einsetzbaren Arten (u.a. Grevillea, Albizia, Neem, Ficus, Bananenstauden) kaum Daten vor. Diese sollen im Arbeitspaket 1 generiert werden. Hierbei soll ein besonderer Fokus auf dem CO2- Bindungspotential von Bananenstauden liegen, da diese ein Grundnahrungsmittel in Burundi darstellen, bereits in hoher Zahl gepflanzt wurden und sich gut für den Einsatz in Agroforstsystemen eignen.

Ergänzend werden in diesem Arbeitspaket dendrometrische Daten der Bäume erfasst und deren mikroklimatische Effekte in Bezug auf die Koproduktion mit Kaffee (Boden- & Luftfeuchtigkeit, Boden- & Lufttemperatur, transmittiertes Licht, etc.) analysiert. Zudem wird der Düngewert der verschiedenen Schattenbäume untersucht.

Arbeitspaket 2: Natürliche Insektizide zur Bekämpfung des Anthestia-Käfers im Kaffeeanbau

Da chemische Insektizide im biologischen Anbau verboten sind, soll im Arbeitspaket 2 der Anbau, die Herstellung und die Wirkung biologischer Insektizide, insbesondere gegen den Anthestia-Käfer, näher untersucht werden. Hierbei werden in Zusammenarbeit mit dem Institut des Sciences Agronomiques du Burundi (ISABU) verschiedene Pflanzen mit natürlicher insektizider Wirkung (z.B. Neem, Thitonia, etc.) angebaut und deren Inhaltsstoffe im Labor analysiert und extrahiert. Die Wirkungsfähigkeit der Bio-Insektizide auf den Anthestia-Käfer wird anschließend unter Labor- und Realbedingungen (Feldversuch) am Standort ISABU Kayanza untersucht. An der Universität Burundi wird hierfür eine Promotionsstelle geschaffen.

Bilder: Versuchsgelände der ISABU in Kayanza (oben links & unten) und Bild eines Anthesia Käfers (oben rechts), © Megerle 2020 & 2022

Arbeitspaket 3: Agroökonomische Aspekte zur Verbesserung der soziökonomischen Situation und Ernährungssicherheit der Kleinbauernfamilien

Die Integration von Bäumen und Bodenpflanzen in die Kaffeeproduktion bietet neben der Ernährungssicherung das Potential zusätzliches Einkommen durch den Verkauf weiterer Anbauprodukte zu generieren. In Arbeitspaket 3 sollen daher die Möglichkeiten zum Anbau und der Vermarktbarkeit weiterer Verkaufsprodukte von Schattenbäumen (Früchte, Insektizide, etc.) und weiterer Bodenpflanzen (Gewürze, Heilpflanzen, etc.) untersucht werden. Außerdem sollen die Ergebnisse des Projektes „Living Income“ einfließen.

Bilder: Avocado- (links) und Chilipflanze (rechts) in Burundi, © Megerle 2022

Neben den genannten Zielen soll das Projekt ebenfalls zur Stärkung der Forschung an der HFR und der Universität Burundi, der Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses und der Förderung der burundischen Doktorandenschule beitragen. Zudem soll die Kooperation zwischen burundischen und deutschen Bildungseinrichtungen gefördert und ein Transfer der Forschungsleistungen stattfinden.

PROJEKTFÖRDERUNG:

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

LAUFZEIT:

2021-2022

PROJEKTTRÄGER:

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR)

Schadenweilerhof

72108 Rottenburg am Neckar

PROJEKTVERANTWORTUNG:

Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle

Professur für Angewandte Geographie und Planung

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

T. +49 7472/951-243

M. megerle@hs-rottenburg.de

PROJEKTPARTNER:

Université du Burundi

Campus Mutanga B.P.:

2940 Bujumbura-Burundi

Prof. Dr. Sanctus Niragira

WeltPartner eG

Franz-Xaver-Honer Straße 7/1

88213 Ravensburg-Erlen

Thomas Hoyer

Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.

Kleinhaderner Weg 1

82166 Gräfelfing

Dr. Christina Weber

Kaffeekooperative COCOCA

KURZBESCHREIBUNG:

Bilder: Aufnahme bei einer kleinbäuerlichen Familie (links) und Verkauf eigener Produkte durch Kleinbäuerinnen (rechts), © Megerle 2022

Das Projekt „Living Income“ baute direkt auf dem laufenden Agroforstprojekt auf und ergänzte dieses durch weiterführende sozioökonomische Forschung auf den Kaffee-Agroforstflächen des burundischen Kooperativen-Verband COCOCA. Insbesondere ökonomische Aspekte spielen für die burundischen Kleinbauernfamilien bei der Akzeptanz von Agroforstsystemen eine entscheidende Rolle. Um die ökologisch vorteilhaften Agroforstprojekte langfristig attraktiv für die beteiligten Kleinbauernfamilien zu gestalten, war die Analyse möglicher Einkommenslücken daher essenziell.

Aktuell besteht eine Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen und dem für einen „angemessenen Lebensstandard“ notwendigen Einkommen der Kleinbauernfamilien (sog. Living Income). Im Unterschied zum marktbasierten Fairtrade-Konzept, welches zu einem Mindest- oder Grundpreis einen fairen Aufschlag (meist 10-15%) hinzurechnet, ist das Living Income Konzept einkommensbasiert und berechnet den Bedarf eines Haushaltes entlang eines speziellen „Korbs“ von Dienstleistungen und Waren.

Dies ist in der kleinbäuerlichen Kaffeeerzeugung Burundis wichtig, da die Erlöse des Kaffee-Verkaufs selbst bei Fairtrade Zertifizierung, aufgrund der winzigen Anbauflächen (und des daraus resultierenden geringen Erntevolumens), Problemen in den Lieferketten und teilweise fehlendem Know-how in der Erstverarbeitung, nicht immer genügen, um ein ausreichendes Familieneinkommen zu generieren.

Die wesentlichen wissenschaftlichen Fragestellungen waren daher:

- Definitorische Abgrenzung und Berechnung des tatsächlichen sowie des erforderlichen Familieneinkommens (Living Income) für burundische Kleinbauernfamilien, die Kaffee als Marktprodukt anbauen.

- Identifizierung der Faktoren, die das erzielte Einkommen positiv oder negativ beeinflussen.

- Entwicklung von Maßnahmen, um Herausforderungen und Risiken, die das Familieneinkommen negativ beeinflussen, weitest möglichst zu reduzieren.

Weitere Ziele des Projektes waren unter anderem die Förderung der Selbstorganisation, Mitsprache und Weiterbildung der Erzeugergruppen zum Thema Wirtschaftlichkeit ihrer Agroforstsysteme.

Short description in English

PROJECT FUNDING:

Ministry of Rural Areas and Consumer Protection Baden- Württemberg

DESCRIPTION:

The Living Income project built directly on the ongoing agroforestry project and complemented it with further socioeconomic research on the coffee agroforestry areas of the Burundian cooperative association COCOCA. Economic aspects in particular play a crucial role for Burundian smallholder families in their acceptance of agroforestry systems. Consequently, an analysis of possible income gaps was essential to ensure that the ecologically beneficial agroforestry projects remain attractive to the participating smallholder families in the long term.

Currently, there is a gap between the actual income and the income necessary for an "adequate standard of living" (so-called Living Income) of the smallholder families. In contrast to the market-based Fairtrade concept, which adds a fair margin (usually 10-15%) to a minimum or basic price, the Living Income concept is income-based and calculates the needs of a household along a specific "basket" of services and goods.

In Burundi's smallholder coffee production, this is important because the revenues from coffee sales, even with Fairtrade certification, are not always high enough to generate a sufficient family income due to the tiny farming plots (and the resulting low harvest volume), problems in the supply chains and, in some cases, a lack of know-how in first-stage processing.

The main scientific objectives were therefore:

- Definition and calculation of the actual as well as the required family income (Living Income) for Burundian smallholder families growing coffee as a market product.

- Identification of the factors that positively or negatively affect the obtained income.

- Development of strategies to reduce the challenges and risks that negatively affect the family income as much as possible.

Further objectives of the project were, i.a., the promotion of self-organization, participation and further education of the producer groups regarding the economic viability of their agroforestry systems.

Brève description en Français

FINANCEMENT DU PROJET:

Ministère de l'espace rural et de la protection des consommateurs Bade-Wurtemberg

LA DESCRIPTION:

Le projet "Living Income" s'est directement appuyé sur le projet agroforestier en cours et l'a complété par des recherches socio-économiques plus approfondies sur les surfaces agroforestières de café de l'association de coopératives burundaise COCOCA (Consortium des Coopératives Caféicoles). Les aspects économiques, en particulier, jouent un rôle décisif dans l'acceptation des systèmes agroforestiers par les familles de petits exploitants agricoles burundais. Afin de rendre les projets agroforestiers écologiquement avantageux attrayants à long terme pour les familles de petits exploitants impliquées, il était donc essentiel d'analyser les éventuels déficits de revenus.

Actuellement, il existe un écart entre le revenu réel des familles de petits exploitants et le revenu nécessaire pour avoir un "niveau de vie décent" (Living Income). Contrairement au concept de commerce équitable basé sur le marché, qui ajoute un supplément équitable (généralement 10-15%) à un prix minimum ou de base, le concept de revenu vital est basé sur le revenu et calcule les besoins d'un ménage en fonction d'un "panier" spécifique de services et de biens.

En effet, même avec la certification Fairtrade, les recettes de la vente de café ne suffisent pas toujours à générer un revenu familial suffisant en raison des minuscules surfaces cultivées (et de la faible production qui en résulte), des problèmes dans les chaînes d'approvisionnement et du manque partiel de savoir-faire dans la première transformation de la production agricole.

Les principales questions scientifiques étaient donc les suivantes:

- Délimitation et calcul du revenu familial réel et du revenu familial nécessaire (Living Income) pour les familles de petits paysans burundais qui cultivent le café comme produit de marché.

- Identifier les facteurs qui influencent positivement ou négativement le revenu généré.

- Développer des mesures visant à réduire autant que possible les défis et les risques qui ont une influence négative sur le revenu familial.

Les autres objectifs du projet étaient, entre autres, de promouvoir l'auto-organisation, la participation et la formation continue des groupes de producteurs sur le thème de la rentabilité de leurs systèmes agroforestiers.

PROJEKTFÖRDERUNG:

Staatsministerium Baden-Württemberg

Ministerium für Ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg

PROJEKTKOORDINATOR:

Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg

LAUFZEIT:

2019-2021

PROJEKTTRÄGER:

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR)

Schadenweilerhof

72108 Rottenburg am Neckar

Faculté d'Agronomie et de la Bio-Ingénierie (FABI) Université du Burundi

Campus Mutanga B.P.:

2940 Bujumbura-Burundi

PROJEKTVERANTWORTUNG:

Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle

Professur für Angewandte Geographie und Planung

Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg

T. +49 7472/951-243

M. megerle@hs-rottenburg.de

PROJEKTMITARBEITERIN:

B.Sc. Sarah Windbühler

PROJEKTPARTNER:

WeltPartner eG

Franz-Xaver-Honer Straße 7/1

88213 Ravensburg-Erlen

Thomas Hoyer

Naturland - Verband für ökologischen Landbau e.V.

Kleinhaderner Weg 1

82166 Gräfelfing

Manfred Fürst

KURZBESCHREIBUNG

Das Gesamtziel dieses Projektes war der Aufbau funktionierender Agroforstsysteme auf den Kaffee-Anbauflächen der Kleinbauernkooperative COCOCA in Burundi, sowie die wissenschaftliche Begleitforschung hierzu. Diese wurde von der Faculté d'Agronomie et de la Bio-Ingénierie (FABI) und der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR) übernommen.

Neben dem übergeordneten Ziel, fokussierte sich die Begleitforschung auf folgende Schwerpunkte:

- Wissenschaftliche Begleitung und Beratung

- Erheben empirischer Daten zur Evaluation des Agroforstprojektes

- Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Bild: Projektübergabe auf der Messe Fair Handeln 2019. V.l.n.r. Hans Barthelme (Naturland), Thomas Hoyer (WeltPartner), Prof. Dr. Heidi Megerle (HFR), Ministerialdirektorin Grit Puchan (MLR), Philipp Keil (SEZ), Staatsministerin Theresa Schopper (Staatsministerium), ©SEZ: Muna Hassaballah.

Short description in English

PROJECT FUNDING:

Ministry of Rural Areas and Consumer Protection Baden-Württemberg

PROJECT COORDINATOR:

Baden-Württemberg Foundation for Development Cooperation (SEZ)

DESCRIPTION:

The overall objective of this project was the establishment of functioning agroforestry systems on the coffee-growing areas of the smallholder cooperative COCOCA in Burundi, as well as the accompanying scientific research. The latter was carried out by the Faculté d'Agronomie et de la Bio-Ingénierie (FABI) and the University of Applied Forest Sciences Rottenburg (HFR).

In addition to the overall objective, the accompanying research focused on the following main areas:

- Scientific monitoring and consulting

- Collection of empirical data for the evaluation of the agroforestry project

- Training of young scientists

Brève description en Français

FINANCEMENT DU PROJET:

Ministère d'État du Bade-Wurtemberg

Ministère de l'espace rural et de la protection des consommateurs Bade-Wurtemberg

COORDINATEUR DE PROJET:

Fondation de la Coopération pour le Développement de Bade-Wurtemberg (SEZ)

LA DESCRIPTION:

L'Objectif global de ce projet était la mise en place des systèmes agroforestiers fonctionnels sur les exploitations caféicoles des coopératives membres de COCOCA au Burundi, sur base des résultats de la recherche scientifique. Cette recherche est promue par la Faculté d'Agronomie et de Bio-Ingénierie (FABI) de l'Université du Burundi et la Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg (HFR).

Outre l’objectif global, le projet se concentre sur les points suivants:

- Conseils et accompagnement scientifique pour améliorer le revenu des exploitants agricoles ruraux

- Collecte de données empiriques pour l'évaluation du projet agroforestier

- Formation de la relève scientifique (Masters et Doctorants)

5.1. Projektziele

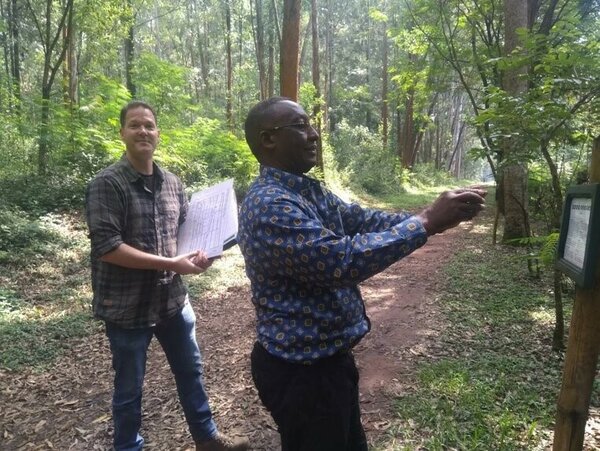

Bilder: Landschaftsaufnahme in Burundi (links), Projektbesichtigung mit Prof. Dr. Bernadette Habonimana, Promotionsstudent Soter Ndihokubwayo, sowie zwei lokalen Führern (rechts), © Megerle 2011 & 2020.

Neben dem übergeordneten Ziel des Aufbaus funktionierender Agroforstsysteme, fokussierte sich die wissenschaftliche Begleitforschung auf folgende Teilziele:

1. Wissenschaftliche Begleitung und Beratung

Durch den langjährigen Bürgerkrieg, die desolate Bildungssituation im Land sowie die überwiegend sehr junge Bevölkerung gingen tradierte Kenntnisse zu optimalen Anbaubedingungen zunehmend verloren. Die wissenschaftliche Begleitforschung konzentrierte sich daher auf wesentliche natur- sowie gesellschaftswissenschaftliche Fragestellungen zu Agroforstsystemen – siehe folgende Abschnitte.

2. Empirische Daten zur Evaluation des Agroforstprojektes

Obgleich Agroforstprojekte generell als eine der besten Möglichkeiten einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Nutzung in sehr dicht besiedelten tropischen Ländern gelten, liegen in Burundi bislang nur wenige umfassende wissenschaftliche Untersuchungen vor, die diese generellen Aussagen mit konkreten empirischen Daten belegen könnten. Die wissenschaftliche Begleitforschung bot daher eine einmalige Chance, den Aufbau eines Agroforstsystems von Beginn an wissenschaftlich zu evaluieren. Über die Erhebung der Ausgangsbedingungen konnten u.a. Vergleiche zu Auswirkungen auf den Erosionsgrad, die Bodenbeschaffenheit, die Wasserinfiltrationsrate, sowie zur Akzeptanz dieser Anbauform bei den beteiligten Kleinbauern gewonnen werden. Dies ermöglichte auch Aussagen zu den Effekten eines solchen Projektes auf die Ernährungssicherheit der beteiligten Kleinbauernfamilien sowie die regionalökonomische Wertschöpfung und mögliche Sekundäreffekte sowie Multiplikatorenwirkungen.

Bilder: Agroforstliche Fläche und Doktorand Soter Ndihokubwayo - Region Gitega, Burundi (links). Befragung bei einem Kleinbauern - Region Ngozi, Burundi (rechts), © Windbühler 2020.

Wesentliche wissenschaftliche Fragestellungen hierbei waren: Analyse der Wassersituation sowie der Nährstoffgehalte in einem Agroforstsystem mit Kaffeeanbau, inklusive der Empfehlung der am besten geeigneten Baumarten unter Berücksichtigung möglicher Konkurrenzeffekte um Wasser und Nährstoffe. Entwicklung der einzelnen Komponenten eines solchen Agroforstsystems. Evaluation, inwieweit ein solches Agroforstsystem die Ernährungssicherheit und Livelihoods der beteiligten Kleinbauern verbessert. Akzeptanzanalyse, in welcher Form die beteiligten Kleinbauern das Projekt akzeptieren und in welcher Form sie kooperieren.

Erste Ergebnisse wurden veröffentlicht:

Ndihokubwayo, S., Havyarimana, T., Windbühler, S., Niragira, S., Habonimana, B., Kaboneka, S., & Megerle, H. E. (2021). Farmers’ Perception of Coffee Agroforestry Systems in an Area Targeted for Organic Certification in Burundi. East African Journal of Forestry and Agroforestry, 3(1), 40-53.

3. Ausbildung des wissenschaftlichen Nachwuchses

Burundi hat eine hohe Analphabetenrate, v.a. im ländlichen Raum und bei Frauen. Insgesamt haben lediglich knapp 300 Personen in Burundi erfolgreich eine Dissertation abgeschlossen. Der Altersschnitt dieser Personen liegt bei Mitte bis Ende 50. Gleichzeitig werden viele der momentan an der Universität tätigen ProfessorInnen in absehbarer Zeit in Ruhestand treten. Die Nachbesetzung dieser Stellen mit qualifiziertem Personal ist daher sehr schwierig bis unmöglich, was die Negativeffekte im Bildungssystem weiter verstärkt.

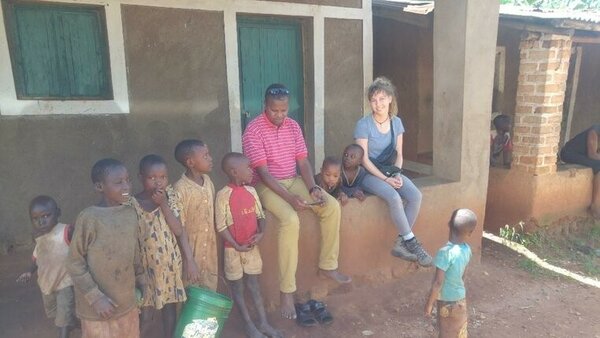

Bislang war es in Burundi nicht möglich, eine Doktorarbeit zu schreiben. Voraussetzung war der Erhalt eines Stipendiums und die Anfertigung dieser Arbeit im Ausland (v.a. Belgien und Frankreich). Alle beteiligten KollegInnen haben daher im Ausland promoviert. 90% der Burundier, die im Ausland promovieren, kehren nicht in ihre Heimat zurück, was zu einem weiteren Verlust von dringend benötigtem Humankapital führt. Diesem Trend soll mit der Doktorandenschule entgegengewirkt werden. Aussichtsreiche KandidatInnen erhalten die Möglichkeit, in Burundi zu promovieren. Im Verlauf ihrer Promotion sind ein bis zwei Auslandsaufenthalte (v.a. Europa) eingeplant, um vom dortigen Know-how, aber auch z.B. den wesentlich besseren Laboreinrichtungen, etc. zu profitieren. Bislang haben im Rahmen des Projektes bereits mehrere burundische Studierende ihre Masterarbeiten, sowie eine NAREM-Studentin aus Rottenburg ihre Bachelorarbeit angefertigt. Zudem wurden von burundischer Seite bisher zwei Promotionsstellen innerhalb des Projektes vergeben. Diese interkulturelle Zusammenarbeit der NachwuchswissenschaftlerInnen eröffnet vielfältige Perspektiven.

Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle

Dipl. Geographin; Promotion und Habilitation am Geographischen Institut der Universität Tübingen Seit 2009 Professur für Angewandte Geographie und Planung an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg; Studiengangleitung B.Sc. Ressourcenmanagement Wasser (siehe https://www.hs-rottenburg.net/hochschule/ansprechpersonen/professorinnen/prof-dr-habil-heidi-elisabeth-megerle/).

Forschungsschwerpunkte: Human- und Angewandte Geographie; Raum- und Umweltplanung, Ländlicher Raum, nachhaltige Regionalentwicklung, Tourismus, Entwicklungszusammenarbeit. Leitung der diversen Burundi-Projekte der HFR seit 2014.

2011 erste Reise mit der Stiftung Entwicklungszusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) nach Burundi; seither weitere drei Reisen und regelmäßige Kontakte nach Burundi, Mitglied des Burundi-Akteursnetzwerks Baden-Württemberg.

Prof. Dr. Sebastian Hein

Dipl. Forstwirt, Promotion und Habilitation an der Universität Freiburg i.Br., seit 2008 Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg, Professur für Waldbau und Waldwachstum, zuvor 2003 Gastprofessur an der Ecole National du Génie Rural des Eaux et des Forêts (ENGREF/ AgroParisTech) in Nancy/ Frankreich und im Jahr 2006 Vertretungsprofessur an der University of Wisconsin – Stevens Point/ USA.

Forschungsschwerpunkte: Ökologie, Wachstum, Nachhaltigkeit und Wertleistung von Wäldern, internationale Forstwirtschaft, Agroforstsysteme, u.a. key notes, Vorträge und Vorlesungen in USA, Japan, Frankreich, Finnland und Neuseeland; Kurzzeitberater GIZ/GTZ in der Dominikanischen Republik, > 150 inter-/nationale nicht/begutachtete Veröffentlichungen (siehe: https://www.researchgate.net/profile/Hein_Sebastian), Gutachter in Forschungsprogrammen der EU (ERA), in Deutschland (BMBF, DAAD) und diversen Bundesländern (FVA) sowie der Russischen Föderation und zahlreichen internationalen Zeitschriften (incl. Hrsg.), Mitglied im Fachgremium Biodiversität des Landes Baden-Württemberg.

M.Sc. Jannis Bahnmüller

Absolvent des Bachelorstudienganges Ressourcenmanagement Wasser (B.Sc.) an der Hochschule für Forstwirtschaft Rottenburg. Danach Masterabschluss (M.Sc.) des internationalen Studiengangs Agricultural Sciences and Resource Management in the Tropics and Subtropics (ARTS) an der Universität Bonn. Masterarbeit zum Thema „Land use/ cover transformation and its impact on the hydrological cycle in the Upper Irrawaddy River Basin (Myanmar) between 1990 and 2014“.

Seit 2023 wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt Klibuka. Künftig Promotion innerhalb des Themenkomplexes „Klimaresilienz von Kaffee-Agroforstsystemen in Burundi“ in Kooperation mit der Universität Tübingen (Prof. Dr. Volker Hochschild, Geographisches Institut).

Seine Dissertation wird er in Kooperation mit der Universität Tübingen (Prof. Dr. Volker Hochschild, Geographisches Institut) zu diesem Themenkomplex ausarbeiten.

B.Sc. Sarah Windbühler

Absolventin des Bachelorstudiengangs „Nachhaltiges Regionalmanagement“ an der Hochschule für Forstwirtschaft in Rottenburg und ehemalige Mitarbeiterin im Projekt „Begleitforschung zum Aufbau von Agroforstsystemen in Burundi 2019 bis 2021“.

Verschiedene Auslandsaufenthalte, darunter Praktikantin in einem Waisenhaus in Burkina Faso (Westafrika), sowie vierwöchiger Aufenthalt in Burundi zur Datenerfassung für die Bachelorarbeit im März 2020.

Prof. Dr. Bernadette Habonimana

Diplom in Agrarwissenschaften, Universität von Burundi in Bujumbura. Promotion in Agrarwissenschaften mit Spezialisierung auf Forstwirtschaft an der Katholischen Universität Löwen (Belgien) im Jahr 2000. Ordentliche Professorin für Forstwirtschaft an der Fakultät für Agrarwissenschaften der Universität von Burundi in Bujumbura; Gastprofessorin für Agroforstwirtschaft und Management natürlicher Ressourcen an der Universität Butare (Ruanda) von 2002 bis 2004, Dekanin der Fakultät für Agrarwissenschaften von 2002 bis 2006.

Leiterin der Abteilung für Umweltwissenschaften und -technologien von 2012 bis 2020. Leiterin des Forschungszentrums CRAVE (Centre de recherche en Sciences des productions végétales, animales et environnementales) seit Mai 2022. Hauptforschungsgebiete: Waldschutz, Biodiversität und Agroforstwirtschaft. Teilnahme an und persönliche Beiträge zu internationalen wissenschaftlichen Konferenzen in Zentral-, Ost- und Westafrika. Mitglied des wissenschaftlichen Ausschusses des wissenschaftlichen Bulletins des Office Burundais pour la Protection de l'Environnement (OBPE).

Beratungstätigkeiten in den Bereichen Wassereinzugsgebietsmanagement, Erhaltung der Biodiversität und Umweltverträglichkeitsprüfungen; Vorsitzende der Association Burundaise pour les Etudes d'Impacts Environnementales (ABEIE).

Prof. Dr.-Ing. Sanctus Niragira

Nach seinem Abschluss als Agraringenieur absolvierte Prof. Dr. Niragira einen Masterstudiengang in Ernährungswissenschaften, Wirtschaft und Management und promovierte anschließend in Agrarökonomie an der Universität Gent (Belgien). Seine Doktorarbeit verfasste er über Kleinbauern und Ernährungssicherheit in Burundi.

Seit Dezember 2016 arbeitet er als Wissenschaftler und außerordentlicher Professor an der Universität von Burundi. Von 2019 bis 2020 war er Berater im Bureau d'Etudes Stratégiques im Kabinett des Präsidenten der Republik Burundi und von 2021 bis 2022 Rektor der Universität. Von September 2022 bis Oktober 2023 war er Minister für Umwelt, Landwirtschaft und Viehzucht (MINEAGRIE) in Burundi. Im Projekt ist er für den sozialwissenschaftlichen Teil der Begleitforschung zuständig.

Dr. Soter Ndihokubwayo

Masterabschluss „Water resources“ an der katholischen Universität Louvain (Belgien) 2010. Abschlussarbeit über die Modellierung der Wasserscheide des Flusses Mpanda (Burundi).

Seit 2019 Doktorand an der Doktorandenschule der Université du Burundi. Promotion über Bodenwasser- und Nährstoffdynamiken bei Agroforstsystemen im Kaffeeanbau des Zentralplateaus von Burundi. Unterrichtet an der Université du Burundi in Agroklimatologie, Bodenphysik, Allgemeine Hydrologie und GIS.

M.Sc. Audace Niyonzima

Masterabschluss „Ländliche Entwicklung und Agrarwirtschaft“ an der Universität Burundi. Abschlussarbeit zum Thema "Potenzial der landwirtschaftlichen Intensivierung zur Verbesserung der Nahrungsmittel- und Ernährungssicherheit ländlicher Haushalte in Burundi“.

Seit 2022 Promotion zum Thema „Sustainable living income and rural household resilience for food and nutrition security in Burundi“ an der Doktorandenschule der Universität von Burundi im Kompetenzzentrum für Ernährungswissenschaften EANSI (East African Nutritional Sciences Institute). Zudem Assistenzprofessor an der Universität von Burundi an der Fakultät für Agrarwissenschaften und Biotechnologie innerhalb des Fachbereiches Agrarwirtschaft.

Forschungsschwerpunkte: Ernährungssicherheit und Klimawandel.

7.1. Neuigkeiten 2025 bis 2026 - „Klimaschutz und Klimaanpassung durch Kaffeeagroforstanbau von Kleinbauernfamilien in Burundi „Kli2Ka“ 2025 bis 2026“

NEUIGKEITEN 2025

- März 2025: Der Abschlussbericht des Projektes „Klimaschutzmaßnahmen in Burundi und Optimierung der dortigen Agroforstaktivitäten von kaffeeanbauenden Kleinbauernfamilien“ wird fertigstellt und dem Fördergeber übergeben.

- März 2025: Der Abschlussbericht des Agroforst-Ergänzungsprojektes zum Thema „Analyse der Akzeptanz und Einsatzmöglichkeiten von Briketts aus Kaffeerückständen“ wird den Fördergebern übergeben.

- Februar 2025: Start des neuen Projektes Klimaschutz und Klimaanpassung durch Kaffeeagroforstanbau von Kleinbauernfamilien in Burundi „Kli2Ka“.

7.2. Neuigkeiten 2022 bis Januar 2025 – „Klimaschutzmaßnahmen in Burundi und Optimierung der dortigen Agroforstaktivitäten von kaffeeanbauenden Kleinbauernfamilien“

NEUIGKEITEN 2025

- Januar 2025: Am 30.01.2025 nahm Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle an den Feierlichkeiten zur Eröffnung des Projektes „Académie de l´Amitié. Tandems zwischen Burundi und Baden-Württemberg“ der Akademie der Diözese Rottenburg-Stuttgart teil.

Bild: Feierliche Eröffnung der Académie de l´Amitié. Tandems zwischen Burundi und Baden-Württemberg © Megerle 2025

- Januar 2025: Der burundische Doktorand Soter Ndihokubwayo verteidigte am 24. 01.2025 erfolgreich seine im Rahmen des Agroforstprojekts verfasste Doktorarbeit, die untere anderem von Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle betreut wurde.

NEUIGKEITEN 2024

- Dezember 2024: Verlängerung des Projektes bis Ende Januar 2025

- November 2024: Am 14.11.2024 besuchte Teklezghi Teklebrhan von der Partnerorganisation AgrarKontakte International (AKI) e.V. zusammen mit seinem burundischen Kollegen Pierre Maniragarura (AKI) die HFR. Im Rahmen des Besuchs präsentierte Jannis Bahnmüller die aktuellen Fortschritte im Agroforstprojekt.

Bild: Jannis Bahnmüller (links) zusammen mit Pierre Maniragarura (rechts) beim Besuch der Partnerorganisation AgrarKontakte International (AKI) e.V. an der HFR, © Teklebrhan 2024

- November 2024: Unter dem Motto „AMAHORO! Jubiläumsfeier mit Benefizkonzert“ wurde am 13.11.2024 das über 40-jähiges Bestehen der Landespartnerschaft zwischen Baden-Württemberg und Burundi in Stuttgart gefeiert. Auf dem von der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ) veranstalteten Event, wurde das Agroforst-Cluster von Prof. Dr. Heidi Elisabeth Megerle und Jannis Bahnmüller vertreten.

- April 2024: Anlässlich des 40-jährigen Jubiläums der Landespartnerschaft zwischen Burundi und Baden-Württemberg nahmen Prof. Dr. Heidi Megerle und Jannis Bahnmüller, zusammen mit vielen weiteren beteiligten des Agroforstprojektes, an der „Entwicklungspolitischen Landeskonferenz – Ressourcengerechtigkeit meets AMAHORO! Baden-Württemberg und Burundi“ in Stuttgart teil.

Bilder: Prof. Dr. Heidi Megerle im Gespräch mit dem Botschafter Albert Shingiro, Minister für Auswärtige Angelegenheiten und Entwicklungszusammenarbeit der Republik Burundi (links) und die Tambourinaires du Burundi (rechts), © Staatsministerium / Franziska Kraufmann 2024

- März 2024: Jannis Bahnmüller nimmt an einem von WeltPartner organisierten Workshop zur Good Governance für die beteiligen COCOCA Kooperativen in Bujumbura teil. Im Anschluss erfolgte ein dreitägiger Besuch bei vier beteiligten COCOCA Kooperativen im Süden Burundis.

Bilder: Auf dem Workshop zur Good Governance für die im Projekt beteiligten COCOCA Kooperativen in Bujumbura (oben links) und Vortrag von Bongumusa Ntuli zur Good Governance in Kooperativen (oben rechts). Jannis Bahnmüller und Manfred Fürst zusammen mit Kaffee FarmerInnen der Kooperative Dushirehamwe (unten links) sowie Kaffee-Ernte in der Kooperative Duteritekikawa (unten rechts) © Fürst 2024 (Bild links unten) & Bahnmüller 2024

- Februar 2024: Gemeinsame Reise von Prof. Dr. Heidi Megerle und Jannis Bahnmüller nach Burundi. Ziele waren unter anderem die weitere Vernetzung an der Universität Burundi und mit weiteren potentiellen ProjektpartnerInnen, sowie Besichtigungen der Versuchs- und Projektflächen. Zudem fand ein Treffen mit dem deutschen Botschafter in Burundi statt, um das Agroforstprojekt stärker den Fokus zu rücken.

Bilder: Auf einer Kaffee-Agroforstfläche im Projektgebiet um Gitega (oben links & rechts). Projektbeteiligte Frauen bei der Produktion von organischem Dünger im Permakultur Projekt der Organisation Agrarkontakte International (AKI) e.V. nahe Gitega (unten links) und Begrüßung bei einer COCOCA Kooperative im Raum Gitega (unten rechts, V.l.n.r. Audace Niyonzima, Prof. Dr. Heidi Megerle, Prof. Dr. Bernadette Habonimana), © Bahnmüller 2024

Neuigkeiten 2023

- Dezember 2023: Promotionsstudent Audace Niyonzima nimmt an der UN-Klimakonferenz in Dubai 2023 (COP28) teil.

Bild: Promotionsstudent Audace Niyonzima auf der COP28 in Dubai © Niyonzima 2023

- November 2023: Der Projektpartner WeltPartner eG feiert 35-jähriges Bestehen im Schwörsaal in Ravensburg. Bei den Feierlichkeiten, unter anderem mit Grußworten von Bundesminister Cem Özdemir, stand auch der Partnerschaftskaffee aus dem Agroforstprojekt in Burundi im Fokus.

Bild: Das Agroforstprojekt auf der Feier zum 35-jährigen Bestehen der WeltPartner eG, © Megerle 2023

- November 2023: Projektantrag der HFR für ein Ergänzungsprojekt zum Agroforstprojekt Burundi. Gegenstand des Ergänzungsprojektes ist eine „Analyse der Akzeptanz und Einsatzmöglichkeiten von Briketts aus Kaffeerückständen“, welche bei der Kaffeeverarbeitung anfallen.

- November 2023: Teilnahme von Prof. Dr. Heidi Megerle und Jannis Bahnmüller an der Premiere des von der SEZ geförderten Films „Facing New Realities – Wie sich der Klimawandel im Herzen Afrikas auswirkt“ in Stuttgart.

- Oktober 2023: Besuch von Prof. Dr. Heidi Megerle beim Friedensforum in Freiburg.

Bild: Prof. Dr. Heidi Megerle auf dem Friedensforum in Freiburg, © Megerle 2023

- Juni 2023: Delegationsreise deutscher PolitikerInnen und VertreterInnen aus Wirtschaft, Wissenschaft, Zivilgesellschaft, Städten und Gemeinden, Schulen und Hochschulen in Burundi. Ziel der Reise ist, die seit 2015 ruhenden offiziellen Beziehungen zwischen Burundi und Baden-Württemberg wiederzubeleben. Neben politischen Vertretern des Landes Baden-Württemberg und der Stiftung Entwicklungs-Zusammenarbeit Baden-Württemberg (SEZ), ist auch der Projektpartner WeltPartner durch Thomas Hoyer vertreten (siehe dazu Internetseite des Landes Baden-Württemberg: https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/staatssekretaer-hoogvliet-auf-delegationsreise-in-burundi und Artikel in der Kontextwochenzeitung: https://www.kontextwochenzeitung.de/schaubuehne/642/vesperbrettle-in-der-kaffee-plantage-8969.html. Das Agroforstprojekt wird der Delegation an der Université du Burundi sowie vor Ort präsentiert.

- Juni 2023: Jannis Bahnmüller wird als wissenschaftlicher Mitarbeiter und künftiger Promotionsstudent im Projekt „Klibuka“ eingestellt.

- Februar 2023: Der Abschlussbericht des Projektes „Living Income: Ausreichendes Familieneinkommen über Agroforstsysteme, Fair Trade und Bio-Anbau in Burundi?“ wird fertigstellt und dem Fördergeber übergeben.

Neuigkeiten 2022

- Dezember 2022: Die Verlängerung des Agroforstprojektes mit dem Projekttitel „Klimaschutzmaßnahmen in Burundi und Optimierung der dortigen Agroforstaktivitäten von kaffeeanbauenden Kleinbauernfamilien“ wird genehmigt.

- November 2022: Geplanter Vortrag von Prof. Dr. Heidi Megerle auf der Swiss Geoscience Meeting in Lausanne zum Thema „Agroforestry systems as a contribution to sustainable mountain development“, musste krankheitsbedingt leider entfallen.

- September 2022: Projektreise von Prof. Dr. Heidi Megerle nach Burundi zur Abstimmung und Vorbereitung des Projektantrages

7.3. Neuigkeiten 2021 bis 2022 – „Living Income: Ausreichendes Familieneinkommen über Agroforstsysteme, Fair Trade und Bio-Anbau in Burundi?“

Neuigkeiten 2022

- Dezember 2022: Das Projekt „Living Income: Ausreichendes Familieneinkommen über Agroforstsysteme, Fair Trade und Bio-Anbau in Burundi?“ endet.

- November 2022: Eine weitere Masterarbeit an der Université du Burundi innerhalb des Living Income Projektes wird erfolgreich abgeschlossen. Die Betreuung übernahm erneut Prof. Dr. Sanctus Niragira. Der Titel der Arbeit lautete: „Efficience et efficacité technique des caféiculteurs et leur impact sur le revenu vital des ménages ruraux au Burundi“.

- Oktober 2022: Zum Tag des Kaffees berichtet Prof. Dr. Heidi Megerle im Reutlinger Generalanzeiger vom aktuellen Agroforst und Living Income Projekt in Burundi.

- August 2022: Eine Masterarbeit an der Université du Burundi innerhalb des Living Income Projektes wird erfolgreich abgeschlossen. Die Betreuung übernahm Prof. Dr. Sanctus Niragira. Der Titel der Arbeit lautete: „Ecart entre le revenu vital et le revenu réel des ménages ruraux et son implication sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burundi“.

- August 2022: Auf dem WFTO Summit (Konferenz der World Fair Trade Organization) in Berlin berichtet Thomas Hoyer von der Weltpartner eG vom Agroforst-Projekt in Burundi.

- An der Université du Burundi wird ein Doktorand für das Projekt „Living Income“ ausgewählt. Der Titel der Promotion lautet „Sustainable living income and rural household resilience for food and nutrition security in Burundi“.

Neuigkeiten 2021

- Oktober 2021: Das Projekt „Living Income: Ausreichendes Familieneinkommen über Agroforstsysteme, Fair Trade und Bio-Anbau in Burundi“ startet.

7.4. Neuigkeiten 2019 bis 2021 – „Begleitforschung zum Aufbau von Agroforstsystemen in Burundi“

Neuigkeiten 2020

- Oktober 2020: Abschluss einer Masterarbeit an der Université du Burundi innerhalb des Projektes mit dem Titel „Etude du potentiel de la promotion du cafe d’ombre sur la rentabilite et durabilite des exploitations cafeieres au Burundi“. Die Arbeit wurde durch Prof. Dr. Sanctus Niragira betreut.