Moderner Holzbau im 17. Jahrhundert – Exkursion in das Fachwerkdorf Lienzingen bei Mühlacker

Veröffentlicht am: 10. November 2025

Wald und Landwirtschaft ist das diesjährige Thema des Wahlmoduls Mensch und Umwelt für Studierende im 7. Semester des Bachelor Forstwirtschaft der HFR. Im geschichtlichen Teil geht der Blick zurück – auf die früheren Zusammenhänge von Waldnutzung und bäuerlicher Wirtschaft. Aufhänger dafür ist die 500. Wiederkehr der südwestdeutschen Bauernkriege des Jahres 1525. Im aktuellen Teil werden moderne und künftige Zusammenhänge vermittelt – gerade Agroforstwirtschaft ist ein sehr aktuelles Thema geworden.

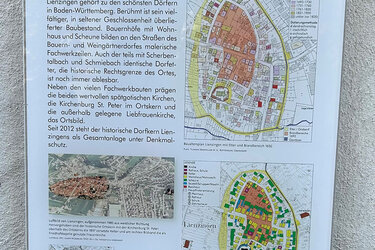

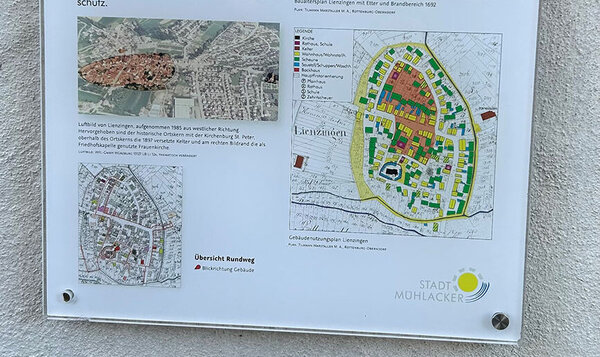

Foto: Übersichtsplan über das Etterdorf an der Kirchenburg St. Peter

Wie war ein Bauerndorf im Neckarland vor 400 Jahren angelegt? Wie bauten unsere Vorfahren, woher bekamen sie die Rohstoffe und wie organisierten sie Nachhaltigkeit im Umgang mit den Ressourcen des Landes? Das waren einige der Fragen, die beim Besuch des Etter- und Fachwerkdorfes Lienzingen am 30. Oktober 2025 unter der Führung von Tillmann Marstaller gestellt – und beantwortet – wurden. Marstaller ist Historiker, untersucht als Bauarchäologe seit vielen Jahren alte Holzgebäude zwischen Schwarzwald, Stromberg und Schwäbischer Alb und kann bemerkenswerte Geschichten über die Geschichte des Bauens mit Holz erzählen.

Lienzingen im Enzkreis ist eines der am besten untersuchten Bauerndörfer Baden-Württembergs, dessen alter Kern rund um die Wehrkirche vollständig erhalten ist. Über Jahrhunderte hinweg ist es organisch gewachsen. Seit 2012 steht der Dorfkern unter dem Ensembleschutz des Denkmalschutzgesetzes. Der Kirchenbezirk diente zuletzt im Pfälzischen Erbfolgekrieg als Zufluchtsort der Bevölkerung. Im Dachgeschoß der Kirchenburg, unmittelbar über der Decke des Kirchenraums, waren Wohnkammern eingebaut, die in Bedrohungslagen für den Aufenthalt jeweils einer Bauernfamilie bestimmt waren. Überhaupt sind die Kirche und die kreisförmig um sie herum errichteten Lagergebäude (Gaden genannt) so gebaut, dass Feinde sie von außen nur schwer beschießen oder erstürmen konnten.

Lienzingen nennt sich selbst Etterdorf – der Etter war die Grenze, die jedes Dorf gegen die offene Feldflur abgrenzte. Traufständige Scheunengebäude schlossen das Dorf gegenüber dem Umland ab, nur durch wenige Durchlässe und Straßen unterbrochen. Außerhalb gab es noch Gärten und dann folgte meist durch einen Zaun oder Graben markierte Etter. Dieser war nicht nur eine physische Barriere, sondern auch eine Rechtsgrenze – außerhalb galt die strenge Flurordnung der Dreifelderwirtschaft.

Lienzingen hat einen großen Bestand an traditionsreichen Fachwerkhäusern. Herr Marstaller erläuterte uns an vielen Gebäuden, wie Fachwerkgebäude errichtet wurden, wie die Holzrahmenkonstruktion abgebunden oder die Fache mit Ruten und Lehm ausgefacht wurden. Durch dendrochronologische Untersuchungen läßt sich das Einschlagsjahr der Balken ermitteln. An verschiedenen Holzbearbeitungstechniken der Zimmerleute kann man recht genau die Entstehungszeit eines Gebäudes erkennen. Der erste württembergische Herzog, Eberhard im Bart, ordnete die Verwendung krummer Hölzer im Fachwerkbau an, eine Regelung, die den sparsamen, nachhaltigen Umgang mit der Ressource Holz förderte. Ein Fachwerkhaus zeigt von außen die innere Raumaufteilung an. Diese ist sehr funktional. Beheizt wurde über lange Zeit nur die gute Stube; sie war auch rauchfrei, da der Ofen von der Küche aus befeuert wurde. Ab dem 19. Jahrhundert hielt man sich dann im Alltag lieber in der Küche auf, seitdem wurden Kamine in die Häuser eingebaut. Der Mittagsimbiss führt uns in die Gastwirtschaft „Nachtwächter“, selbst ein traditionsreiches Fachwerkgebäude.

Lienzingen versorgte sich mit Holz aus den Gemeindewäldern, die v.a. Eiche als Bauholz anboten. Die Holzentnahme war nachhaltig, da durch die Dorfgemeinschaft streng reguliert. Die Gebäude waren auch von der Bauweise her auf Dauerhaftigkeit angelegt. Interessanterweise finden sich in einigen Fachwerkhäusern allerdings auch geflößte Nadelhölzer, die aus dem Schwarzwald stammen. Mit dem Nadelholz konnten größere Räume überspannt werden. Erkennbar sind diese Hölzer an den Floßaugen, dreieckigen Kerben, durch die Wieden zum Zusammenbinden der Flöße geführt wurden. Da das Dorf mehrere Kilometer von der floßbaren Enz entfernt liegt, musste das Floßholz von dort auf Wägen nach Lienzingen gebracht werden.

Vielen Dank an Tillmann Marstaller für die engagierte Führung durch dieses beeindruckende Dorfensemble!